Der Drehstrom-/Gleichstrom-Umformersatz des "Ritterguts Züschen"

Über mehr als 1.500 bis maximal 2.000 Meter ließ sich Gleichstrom mit der seinerzeit üblichen Verbraucherspannung von 110 Volt im ausgehenden 19. Jahrhundert wirtschaftlich nicht übertragen, die Leitungsverluste waren zu hoch. Mittel der Wahl war in den USA zunächst einphasiger hochgespannter Wechselstrom (George Westinghouse mit 3.000 V, ca. 133 Hz), aber dafür gab es keine selbst anlaufenden verschleißarme Motoren. Auch zweiphasiger Wechselstrom löste das Anlaufproblem nicht (Nikola Tesla mit G. Westinghouse, 60 Hz). Erst der 1891 auf der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung (IEA 1891) in Frankfurt von der AEG mit Michael O. v. Dolivo-Dobrowolsky vorgestellte Drehstrom, seinerzeit mit 40 Hz, ermöglichte weitgehend verschleißfreie Motoren, wirtschaftlich im Gegensatz zu den etablierten Gleichstrom-Motoren jedoch nur in Drehzahlstufen wie z.B. 1 : 2 (Dahlanderschaltung) darstellbar, stufenlos in einem begrenzten Drehzahlbereich über Widerstände im Stator- oder Rotorkreis nur verlustbehaftet. Aber bestehende und neue Anlagen mit 110 V und weitgehend in Drehzahl (Ankerspannung) und Drehmoment (Reihen- oder Nebenschluss-Schaltung bzw. Feldstromreduzierung) verstellbaren Gleichstrommotoren mussten weiterversorgt werden können. So entstanden rotierende Umformersätze mit antreibenden Drehstrommotoren und Gleichstrom erzeugenden Dynamomaschinen für unterschiedlichste Betriebsweisen.

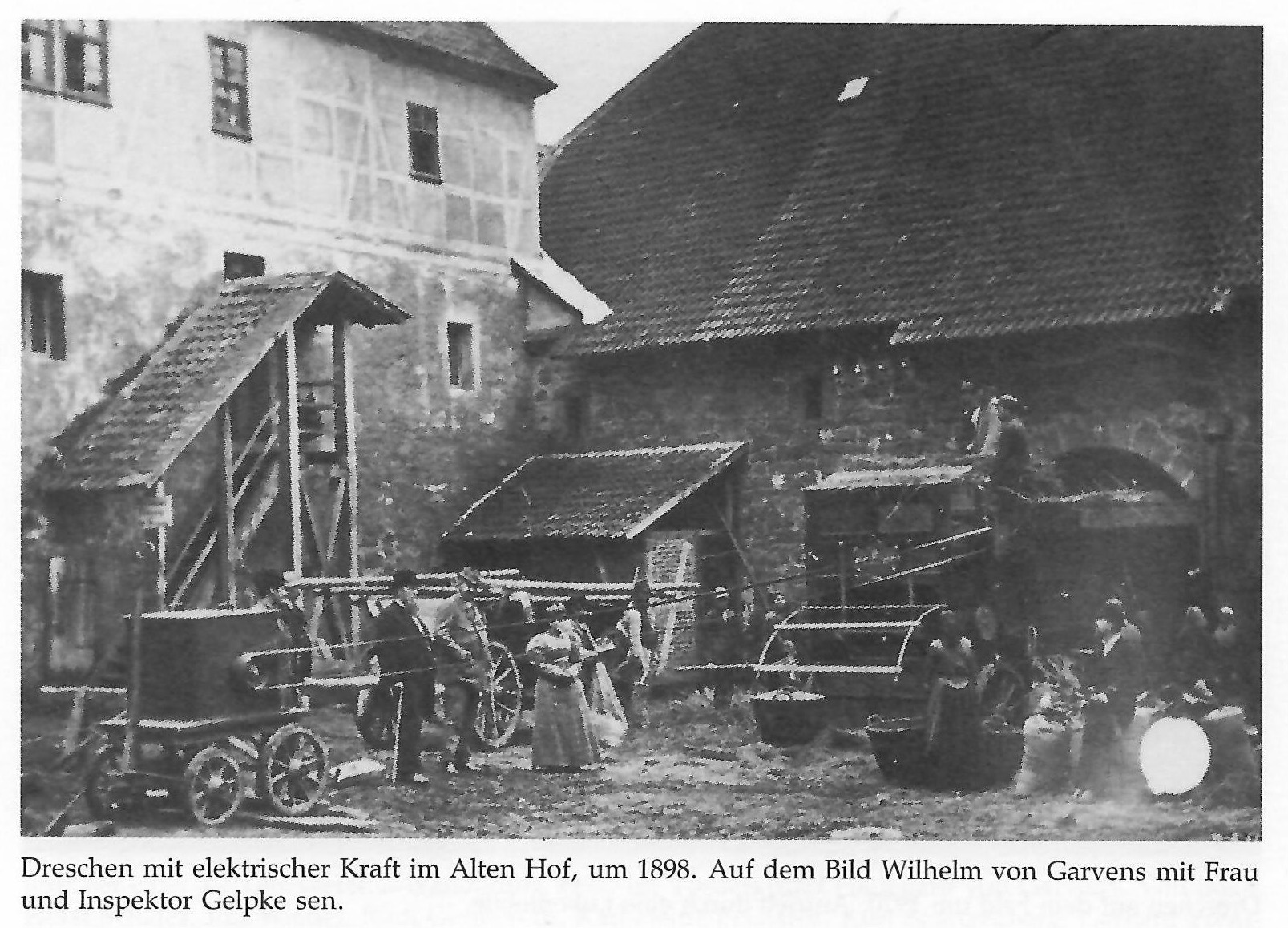

So ist das nach Erkenntnis des zu hohen Energieverlusts auf der 110-/120-V-Gleichstrom-Leitung bei fortschreitender Modernisierung des "Ritterguts Züschen" und Fertigstellung des "Schlosses Garvensburg" höchstwahrscheinlich auch gewesen: Der in der "Wilhelmsmühle" ab 1893 mit der Knop-Turbine – über einen leider nicht erhaltenen Gleichstrom-Dynamo – erzeugte Gleichstrom wurde im "Accumulatoren-Raum" gespeichert und bei schwankendem Bedarf in beiden Anwesen verbraucht, im Schloss vermutlich abends. Nach Mitte der 1890-er Jahre weiter installierten Drehstrom-Erzeugungsanlagen ließ Rittergutsbesitzer Wilhelm Garvens, sicherlich auch aufgrund seiner Erfahrungen in der Pumpenfabrik in Hannover, den Gleichstrom-Dynamo gegen einen Drehstrom-Generator der Fa. "Elektrizitäts-AG vormals Schuckert & Co. (E-AG.)" aus Nürnberg austauschen und das Rittergut mit 500 V, 50 Hz versorgen. Dies erforderte im Rittergut die Umformung in Gleichstrom und die Speicherung der in den bisher in der Mühle untergebrachten Akkumulatoren (s. Artikel "8. Die Akkumulator-Anlagen des »Ritterguts Züschen«"). Verbunden damit war der Umbau bzw. die Erneuerung der seit 1893 vorhandenen, leider nicht erhaltenen Gleichstrom-Hauptverteilung. Dieser Umbau erfolgte vermutlich in 1898 mit der Anschaffung einer extern motorisch angetriebenen Dreschmaschine (s. Bild rechts bzw. oben, Quelle *1). Der Drehstrom-Motor unbekannter Ausführung (höchstwahrscheinlich kein Kurzschluss-, sondern ein Schleifringläufer-Motor wie der des DS-/GS-Umformersatzes, s. weiter unten) war in einem "Bollerwägelchen" untergebracht und trieb über einen sehr langen Flachriemen die am Rand einer Scheune stehende Maschine an.

So ist das nach Erkenntnis des zu hohen Energieverlusts auf der 110-/120-V-Gleichstrom-Leitung bei fortschreitender Modernisierung des "Ritterguts Züschen" und Fertigstellung des "Schlosses Garvensburg" höchstwahrscheinlich auch gewesen: Der in der "Wilhelmsmühle" ab 1893 mit der Knop-Turbine – über einen leider nicht erhaltenen Gleichstrom-Dynamo – erzeugte Gleichstrom wurde im "Accumulatoren-Raum" gespeichert und bei schwankendem Bedarf in beiden Anwesen verbraucht, im Schloss vermutlich abends. Nach Mitte der 1890-er Jahre weiter installierten Drehstrom-Erzeugungsanlagen ließ Rittergutsbesitzer Wilhelm Garvens, sicherlich auch aufgrund seiner Erfahrungen in der Pumpenfabrik in Hannover, den Gleichstrom-Dynamo gegen einen Drehstrom-Generator der Fa. "Elektrizitäts-AG vormals Schuckert & Co. (E-AG.)" aus Nürnberg austauschen und das Rittergut mit 500 V, 50 Hz versorgen. Dies erforderte im Rittergut die Umformung in Gleichstrom und die Speicherung der in den bisher in der Mühle untergebrachten Akkumulatoren (s. Artikel "8. Die Akkumulator-Anlagen des »Ritterguts Züschen«"). Verbunden damit war der Umbau bzw. die Erneuerung der seit 1893 vorhandenen, leider nicht erhaltenen Gleichstrom-Hauptverteilung. Dieser Umbau erfolgte vermutlich in 1898 mit der Anschaffung einer extern motorisch angetriebenen Dreschmaschine (s. Bild rechts bzw. oben, Quelle *1). Der Drehstrom-Motor unbekannter Ausführung (höchstwahrscheinlich kein Kurzschluss-, sondern ein Schleifringläufer-Motor wie der des DS-/GS-Umformersatzes, s. weiter unten) war in einem "Bollerwägelchen" untergebracht und trieb über einen sehr langen Flachriemen die am Rand einer Scheune stehende Maschine an.

Die bestehende Freileitung von der "Wilhelmsmühle" zum Rittergut musste also mindestens um ein Leiterseil für das Drehstromsystem ergänzt, ggf. auch neu aufgebaut werden. Da die Stator-Wicklung des Drehstrom-Klauenpol-Generators jedoch keinen herausgeführten Sternpunkt besitzt und somit keinen Neutralleiter "N" ermöglicht, ist evtl. noch ein Erdseil mitgeführt worden (s. Artikel "4. Der Drehstrom-Klauenpol-Generator der »Wilhelmsmühle« in Züschen"). Die auf einer Marmortafel aufgebaute Haupt-Schalttafel weist ebenfalls keinen Neutralleiter auf und die drei Drehstromabgänge der Verteilung waren mit völlig offenen dreipoligen Trennschaltern versehen (s. Artikel "6. Die Marmor-Schalttafeln des »Ritterguts Züschen«" und der »Wilhelmsmühle«"). Die Einschaltung des Dreschmotors erfolgte also wahrscheinlich über einen beim Dreschmotor untergebrachten Läuferstrom-Anlasser, ebenso wie am Umformer-Antriebsmotor. Nach diesen Erläuterungen der Situation um die vorvergangene Jahrhundertwende ist nachfolgend eine Erläuterung der Gründe für beide genannten Motorausführungen erforderlich.

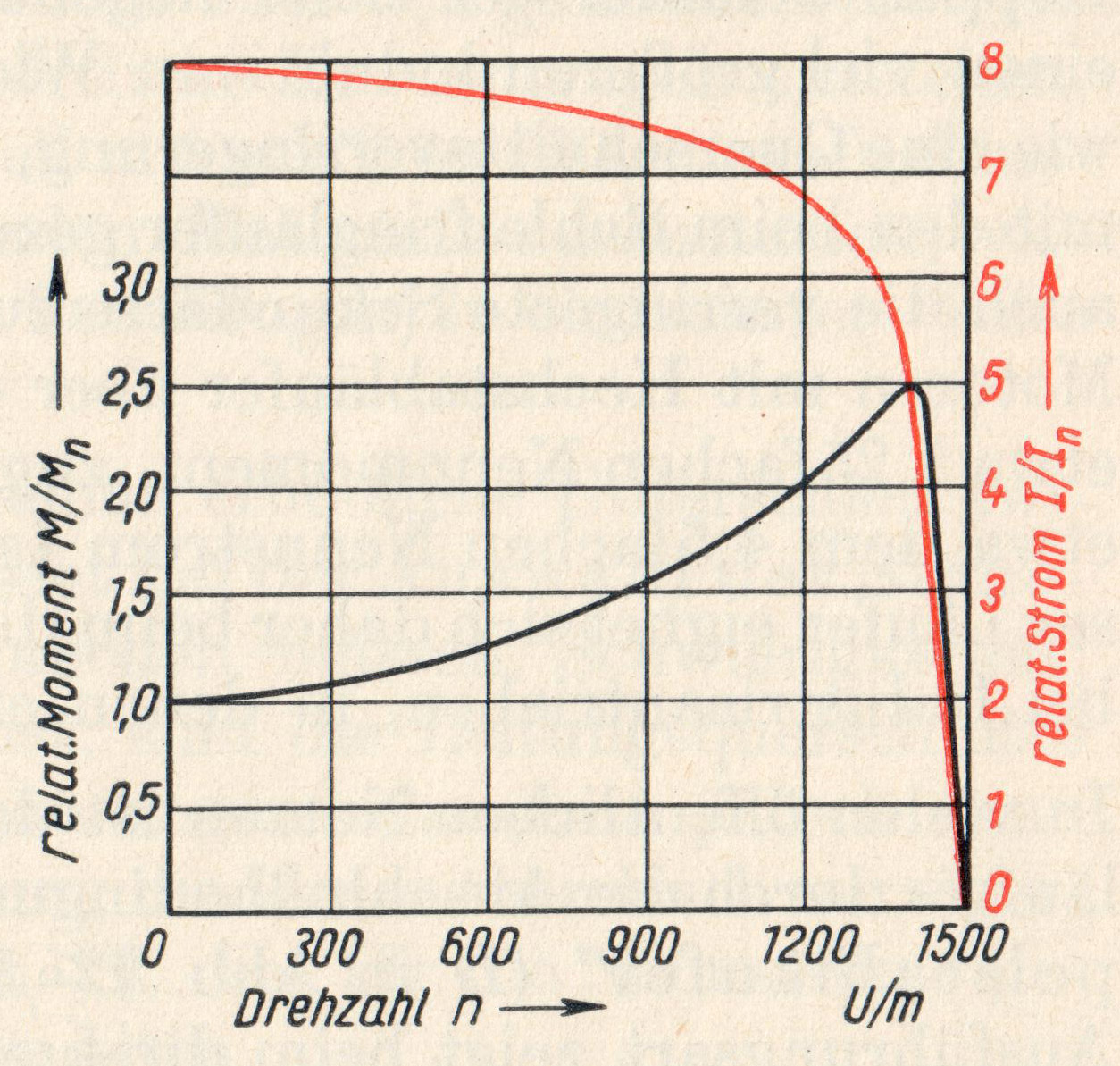

Im ersten Moment der Zuschaltung eines Drehstrom-Motors mit Kurzschlussläufer fließt mit dem 8-fachen (hier links bzw. oben als Beispiel ein üblicher 4-poliger Motor > 50 kW) ein sehr großer Strom, einem beginnenden Kurzschlussstrom durchaus ähnlich.

Im ersten Moment der Zuschaltung eines Drehstrom-Motors mit Kurzschlussläufer fließt mit dem 8-fachen (hier links bzw. oben als Beispiel ein üblicher 4-poliger Motor > 50 kW) ein sehr großer Strom, einem beginnenden Kurzschlussstrom durchaus ähnlich.

Unabhängig von der den Motor speisenden Stromart weisen sowohl Gleichstrom- als auch Drehstrom-Motor mit Kurzschlussläufer beim Einschalten hohe Ströme auf. Da nicht auszuschließen ist, dass eine Dreschmaschine im Rittergut schon vor der Umstellung von Gleichstrom- auf Drehstromerzeugung in der "Wilhelmsmühle" existiert hat, die Versorgung aber problematisch war, hier die Gründe für die hohen Ströme bei Gleich- wie Drehstrom-Motoren. Sie liegen:

- beim Gleichstrom-Motor darin, dass der geringe innere Widerstand des noch stehenden "Ankers" (Rotor) wie ein Kurzschluss wirkt und erst nach dem Anlauf die steigende Drehzahl eine ebenfalls steigende innere EMK (früher "Elektro-Motorische Kraft" genannt) erzeugt, die der anliegenden Netzspannung entgegengerichtet ist und damit den Strom sinken lässt,

- beim Drehstrom-Motor darin, dass der hohe Schlupf zwischen der Magnetfeldrotation des speisenden Netzes und zunächst dem Stillstand faktisch einem Kurzschluss entspricht. Mit zunehmender Drehzahl wird der Strom allmählich kleiner und fällt dann steil ab bis annähernd Null bei Leerlauf, jedoch nur bis zum Nennstrom bei Nennbelastung (s. rote Kennlinie im Bild links, Quelle *2).

Durch Anlasswiderstände im Hauptstromkreis des Gleichstrom- wie des Drehstrom-Kurzschlussläufer-Motors konnte dieses Problem gelöst werden:

- Bei den seinerzeit vorherrschenden Gleichstrom-Motoren wurden Anfahr-/Brems-Widerstände verwendet, nach der Anfahrt z.B. auch bei unserer Straßenbahn TW 214 und durch den Fahrer mit der Fahrkurbel stufenweise verringert. Sie wurden auch beim verschleißfreien Bremsen benutzt, wenn der Motor generatorisch lief. Diese Widerstände sind auf dem Dach angeordnet und werden auch durch den Fahrtwind gekühlt (s. Artikel - "Der Straßenbahn-Triebwagen TW 214 der KVG" und bei Museumsbesuch im TW214 über QR-Code im Elektrotechnischen Anhang eines PDF-Dokuments downloadbar).

- Bei Wechsel-/Drehstrom-Motoren mit Kurzschlussläufer wurden diese – auf Verlangen der Kraftwerke bzw. Energieverteilungsunternehmen ab etwa 4 kW Motorleistung – auch verwendet und in die Zuleitung von der Verteilung zum Stator geschaltet (s. aktuell den AEG-Motor mit Schnittbildern unter dem "Drehstrommodell" in der Mitte des Sammlungsgebiets Elektrische Energietechnik, TMK-Internetartikel hierzu demnächst). Außerdem gibt es bis heute den Stern-Dreieck-Anlauf, darüber hinaus verschiedene Ausführungen des Kurzschlusskäfigs im Rotor und seit vielen Jahren neben Sanftanlauf-Geräten auch Frequenzumrichter.

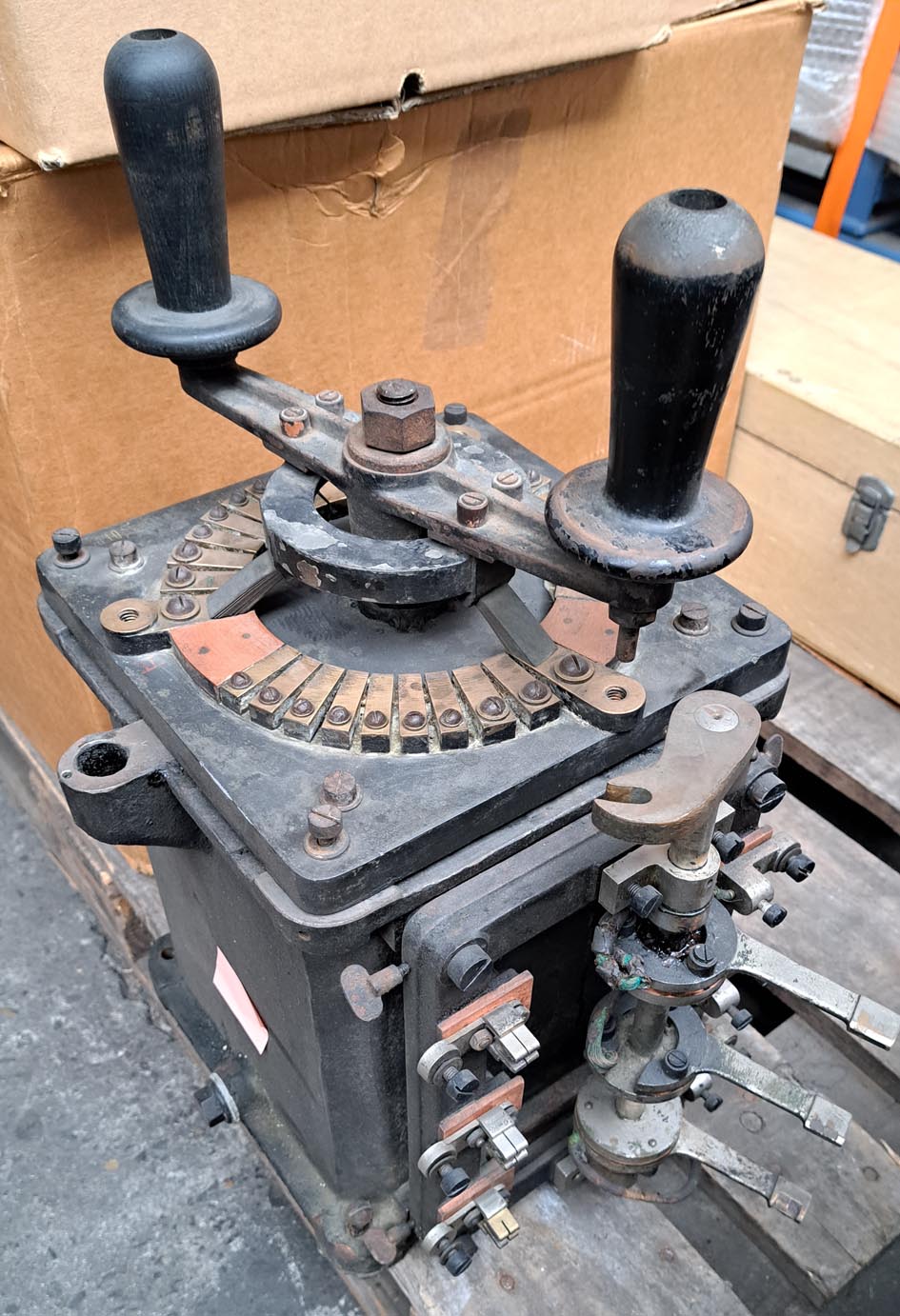

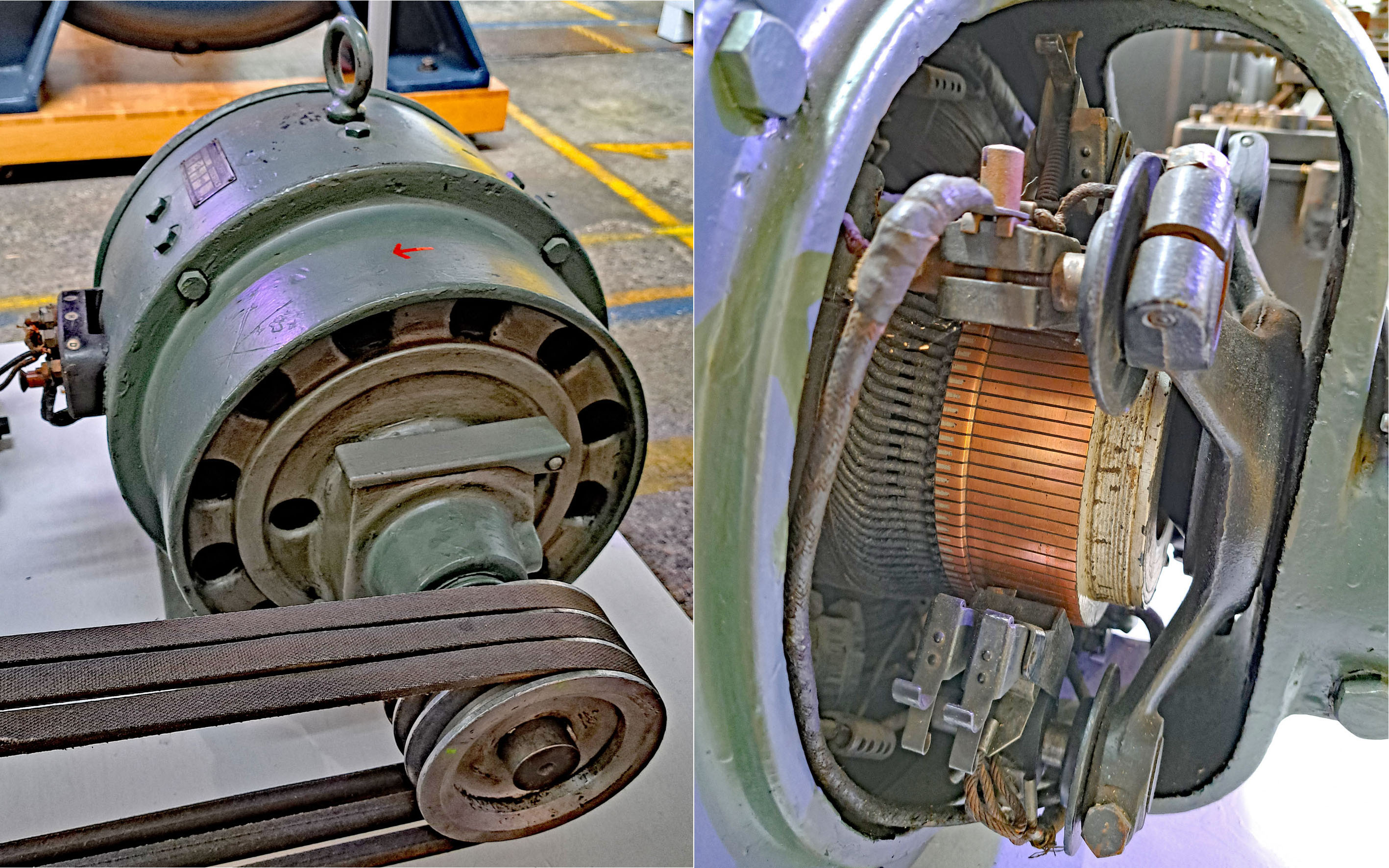

Das Bild rechts bzw. oben zeigt den Läufer-Anlasser, der an die drei Klemmen K, L und M des Rotors über Schleifringe und Kohlebürsten angeschlossen wird. Aus der Offen-Stellung des Anlassers wird dieser nach der ersten – also höchsten – Widerstandsstufe mit zunehmender Drehzahl zur letzten – also niedrigsten – Stufe verstellt und dann über den vorn sichtbaren Schalter kurzgeschlossen, um die ölgekühlten Widerstände im Gehäuseinneren zu schützen (s. auch Auszug aus der Bedienungsanleitung weiter unten)

Das Bild rechts bzw. oben zeigt den Läufer-Anlasser, der an die drei Klemmen K, L und M des Rotors über Schleifringe und Kohlebürsten angeschlossen wird. Aus der Offen-Stellung des Anlassers wird dieser nach der ersten – also höchsten – Widerstandsstufe mit zunehmender Drehzahl zur letzten – also niedrigsten – Stufe verstellt und dann über den vorn sichtbaren Schalter kurzgeschlossen, um die ölgekühlten Widerstände im Gehäuseinneren zu schützen (s. auch Auszug aus der Bedienungsanleitung weiter unten)

- Bei Drehstrom-Motoren mit Schleifringläufer wurden die Anfahr-Widerstände im Läuferkreis angeordnet und konnten auch zur verlustbehafteten Drehzahlsteuerung und benutzt werden. Michael O. v. Dolivo-Dobrowolsky, der Erfinder des ersten selbstständig anlauffähigen Drehstrom-Asynchronmotors kam während der Entwicklung seiner Kurzschlussläufer-Version mit dreiphasig verkettetem Wechselstrom zunächst nicht auf ausreichende Anlaufmomente und wechselte daher zur Schleifringläufer-Version. Diesen verwendete er während der IEA 1891 zum Antrieb einer Pumpe für einen künstlichen Wasserfall auf dem Ausstellungsgelände, was nicht nur die allgemeinen Besucher, sondern auch die internationale Fachwelt beindruckte und damit zum Siegeszug des Drehstroms entscheidend beitrug. Man muss es – auch im Blick auf die beim Artikel "1. Stromerzeugung in der »Wilhelmsmühle« von 1893 bis zum Abbau" vom Autor getätigten Aussagen – hier nochmals wiederholen: Friedrich August Haselwander hat sich wie G. Ferraris und Ch. S. Bradley um die Drehstromtechnik sehr verdient gemacht, er hat aber mit seinem Synchron-Prinzip keinen selbstständig anlaufenden Motor geschaffen, erst Anlaufmotore oder ein später hinzugekommener Kurzschlusskäfig im Rotor verhalfen dem Synchron-Motor zweifellos eine immer bedeutendere Rolle. Bei mittels Stromrichtern gespeisten Synchron-Motoren wie z.B. den permanent erregten Motoren der heutigen E-Pkw, die frequenzgesteuert mit hohem Drehmoment aus Drehzahl Null anlaufen und somit auch mittels Rekuperation ohne mechanischen Verschleiß bis fast zum Stillstand bremsen, ist dies kein Thema mehr.

Dies vorausgeschickt ist daraus zu folgern: Die Stromversorgung des "Ritterguts Züschen" und des "Schlosses Garvensburg" durch die "Wilhelmsmühle" als einer kleinen Wasserkraftanlage (WKA) mit sehr begrenzter Kurzschlussleistung kann bei einem direkten Zuschalten eines Kurschlussläufer-Motors mit seinen hohen Anlaufströmen durchaus "in die Knie gezwungen" werden. Hier wäre, vor allem bei den gegebenen Leistungen des Drehstrom-Generators mit 20 bzw. 25 kVA (s. wiederum Artikel 4 - "4. Der Drehstrom-Klauenpol-Generator der »Wilhelmsmühle« in Züschen") und eines möglichen Umformer-Antriebsmotors mit Kurzschlussläufer bei einem Nennstrom von 20,8 A (Leistung 17 PS entspr. 12,5 kW) die Direkteinschaltung problematisch gewesen. Also wurde von der "E-AG" (s. Foto des Motor-Leistungsschildes links) als vermutlichem Generalunternehmer der WKA mit dem "Technischen Buerau Hannover" (s. auf Marmor aufgebaute Hauptschalttafel am oberen Rand) die Schleifringläuferversion gewählt.

Dies vorausgeschickt ist daraus zu folgern: Die Stromversorgung des "Ritterguts Züschen" und des "Schlosses Garvensburg" durch die "Wilhelmsmühle" als einer kleinen Wasserkraftanlage (WKA) mit sehr begrenzter Kurzschlussleistung kann bei einem direkten Zuschalten eines Kurschlussläufer-Motors mit seinen hohen Anlaufströmen durchaus "in die Knie gezwungen" werden. Hier wäre, vor allem bei den gegebenen Leistungen des Drehstrom-Generators mit 20 bzw. 25 kVA (s. wiederum Artikel 4 - "4. Der Drehstrom-Klauenpol-Generator der »Wilhelmsmühle« in Züschen") und eines möglichen Umformer-Antriebsmotors mit Kurzschlussläufer bei einem Nennstrom von 20,8 A (Leistung 17 PS entspr. 12,5 kW) die Direkteinschaltung problematisch gewesen. Also wurde von der "E-AG" (s. Foto des Motor-Leistungsschildes links) als vermutlichem Generalunternehmer der WKA mit dem "Technischen Buerau Hannover" (s. auf Marmor aufgebaute Hauptschalttafel am oberen Rand) die Schleifringläuferversion gewählt.

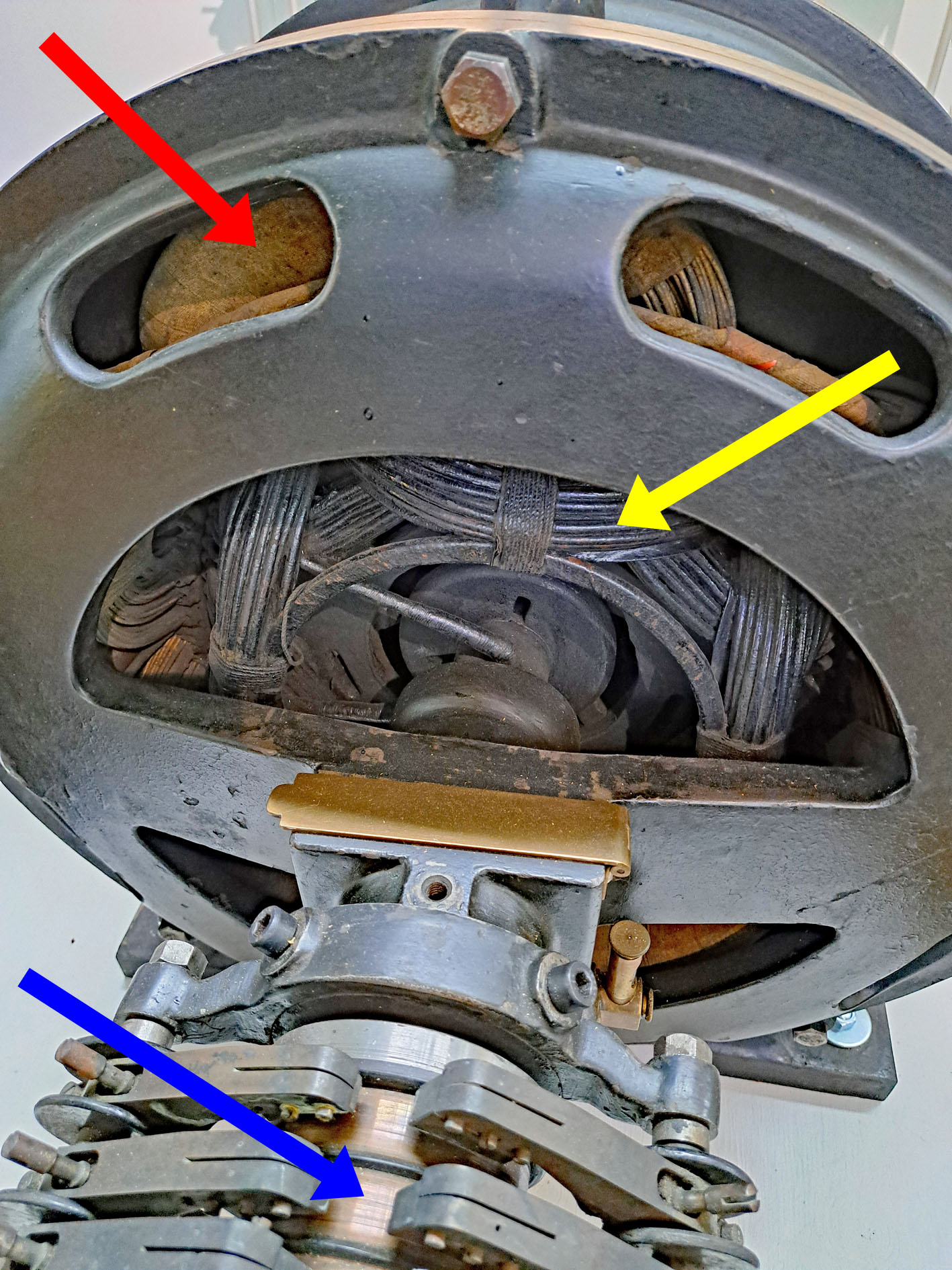

Da der aus der Zeit um 1900 stammende Drehstrom-Asynchronmotor weitgehend offen aufgebaut ist (nach heutiger Definition etwa IP 00, also kein Schutz gegen Fremdkörper und Berührung sowie gegen Wasser) und andere Exponate im TMK nicht so gut zu fotografieren sind hier weitere Details. Als Schleifringläufer-Version hat der Motor zwei Drehstrom-Wicklungen (s. Bild links bzw. oben):

- Die erste, ockerfarbig lackierte Wicklung befindet sich im Stator (roter Pfeil links oben). Sie versorgt diese Wicklung über die vom Generator in der "Wilhelmsmühle" kommende und zum Rittergut, dort über die Haupt-Schalttafel mit dem Drehstrom-Trennschalter Nr. 26 führende Leitung mit Drehstrom 500 V und 50 Hz. Die Wicklung ist 6-polig für eine Synchrondrehzahl des rotierenden Magnetfeldes von 1.000 Umdr./min aufgebaut. Die tatsächliche Drehzahl des Asynchronmotors beträgt aufgrund des notwendigen Schlupfes zur Bildung eines Magnetfeldes im Rotor 956 Umdr./min bei Nennbelastung.

- Die zweite, anthrazitfarbig lackierte Wicklung befindet sich im Rotor (gelber Pfeil rechts mittig). In ihr wird durch das im Stator rotierende Magnetfeld wie in einem Transformator – eine offene Wicklung ohne Belastung vorausgesetzt – eine Spannung induziert, die dem Verhältnis der Windungszahlen von Stator und Rotor zueinander entspricht und der Rotor steht still. Angeschlossen ist diese in Stern geschaltete, ebenfalls 6-polig hergestellte Wicklung durch die hohle Welle an die drei Schleifringe (blauer Pfeil links unten). Der Anlasser ist zwar an die Schleifringe angeschlossen, steht aber zunächst in Stellung "AUS". Weder durch die in Stern geschalteten Widerstände noch durch die offene Kurzschlussstellung kann ein Strom fließen, der Motor kann also ein Anlauf-Drehmoment entwickeln.

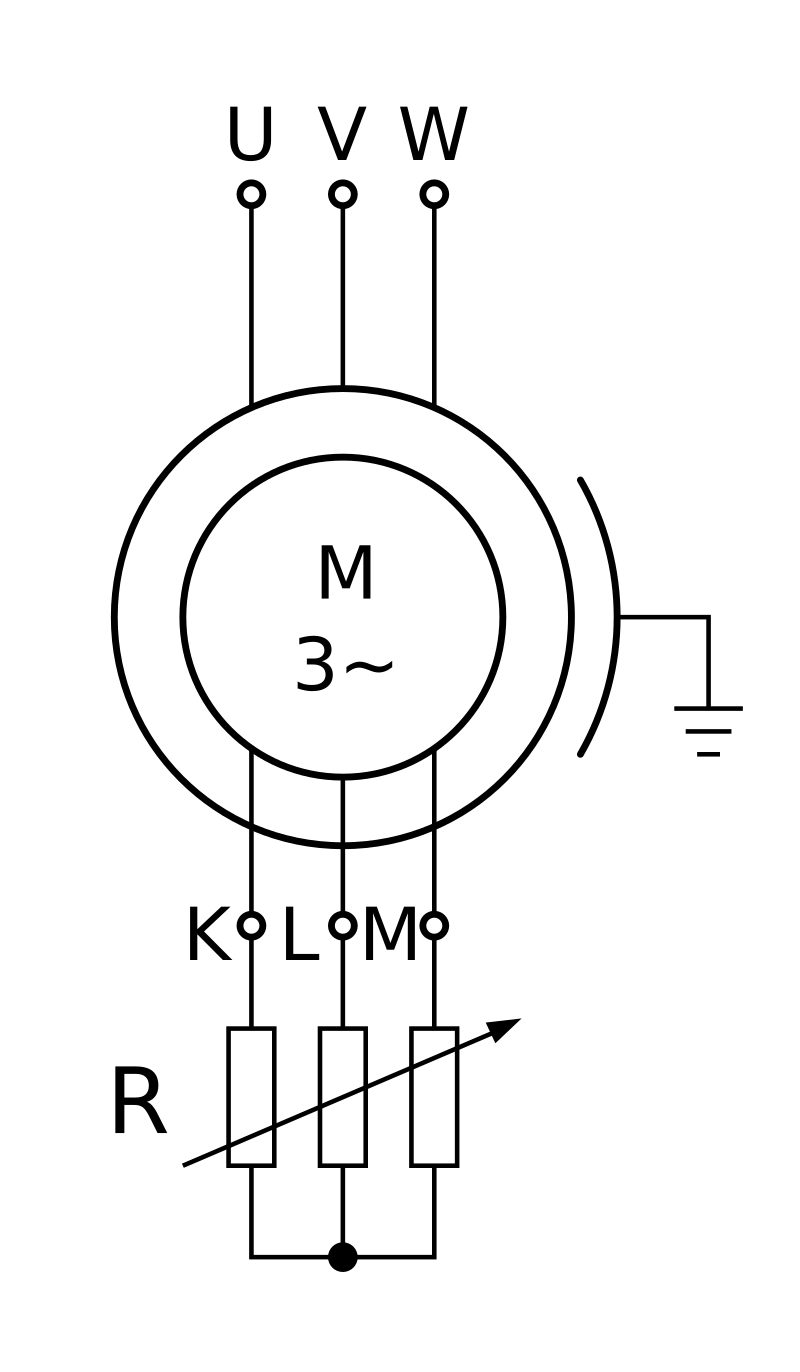

Das Bild rechts bzw. oben zeigt die prinzipielle Schaltung (Quelle *3): Der Stator wird über den offenen Trennschalter Nr. 26 in der Haupt-Schalttafel (s. Artikel "6. Die Haupt-Schalttafel des »Ritterguts Züschen« für den Strom aus der »Wilhelmsmühle«"), heute selbstverständlich über aktuelle Motorschutzschalter mit Phasenüberwachung, bei offenem Läuferkreis direkt eingeschaltet. Offener Läuferkreis bedeutet, dass ein an die Klemmen K, L und M angeschlossener und verstellbarer Anlasswiderstand keinen – unterhalb der drei Widerstände im Schaltbild dargestellten – geschlossenen Sternpunkt hat, ein Läuferstrom also nicht fließen kann. Der Motor entwickelt daher kein Drehmoment und kann somit nicht anlaufen, denn ein Schleifringläufermotor mit offenem Läuferkreis stellt lediglich einen leerlaufenden Transformator dar. Für den Antrieb des Gleichstrom-Dynamos des rotierenden Umformersatzes wäre ein Motor in Schleifringläufer-Version nicht notwendig gewesen, denn eine Lastaufschaltung erfolgt für die Akkumulatoren-Ladung, welche angeschlossene Verbraucher im Rittergut und Schloss faktisch rund um die Uhr versorgen, erst nach stabilem Lauf durch Spannungssteigerung über Feldstromanhebung des Dynamos. Der Grund lag ausschließlich im zu hohen Anlaufstrom beim Kurzschlussläufer. Der zweite Vorteil der Schleifringläufer-Version liegt bei Verwendung des Anlassers in der Anhebung des Anlauf-Drehmoments für entspr. Antriebsfälle. Hier verweisen wir auf einen künftigen Internet-Artikel im Teilgebiet Elektrische Maschinen im Sammlungsgebiet Elektrische Energietechnik.

Nun zum Gleichstrom-Generator des Umformersatzes, hier bewusst noch mit dem veralteten Begriff "Dynamo" zur Unterscheidung vom Drehstrom angesprochen. Er ist wenig spektakulär und im Artikel "Gleichstrommaschine für Generator- und Motorbetrieb" beschrieben, außerdem wesentlich detaillierter bei einem Museumsbesuch durch einen über QR-Code downloadbaren Artikel. Unser Exponat ist mindestens der zweite Dynamo, vielleicht auch der dritte des Umformersatzes, denn seine Leistung von 4,6 kW ist deutlich niedriger als die Leistung des antreibenden und vorstehend beschriebenen Drehstrom-Motors mit 17 PS entspr. 12,5 kW. Es ist mangels Zeitzeugen aus dem vorvergangenen 19. bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr zweifelsfrei feststellbar, welche Größe der erste Dynamo in der "Wilhelmsmühle" mit der Knop-Turbine hatte. Dieser konnte nach wenigen Betriebsjahren ab 1893 bei der frühestens 1898, evtl. auch erst 1903 erfolgten Umrüstung auf Drehstrom beim Umformersatz verwendet und nach etlichen Jahren durch einen neuen Dynamo gleicher Leistung ersetzt worden sein, dieser durch einen dritten. Denn selbstverständlich werden auch Rittergut und Schloss längst an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen worden sein: 1920 erreichte die Mittelspannungsleitung der VEW Waldeck mit vermutlich 8 kV von Wellen kommend die Stadt Züschen, versorgte den Ort und bei steigenden Leistungen durch mehr und mehr Maschinen vermutlich auch Teile des Ritterguts und/oder Schlosses.

Nun zum Gleichstrom-Generator des Umformersatzes, hier bewusst noch mit dem veralteten Begriff "Dynamo" zur Unterscheidung vom Drehstrom angesprochen. Er ist wenig spektakulär und im Artikel "Gleichstrommaschine für Generator- und Motorbetrieb" beschrieben, außerdem wesentlich detaillierter bei einem Museumsbesuch durch einen über QR-Code downloadbaren Artikel. Unser Exponat ist mindestens der zweite Dynamo, vielleicht auch der dritte des Umformersatzes, denn seine Leistung von 4,6 kW ist deutlich niedriger als die Leistung des antreibenden und vorstehend beschriebenen Drehstrom-Motors mit 17 PS entspr. 12,5 kW. Es ist mangels Zeitzeugen aus dem vorvergangenen 19. bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr zweifelsfrei feststellbar, welche Größe der erste Dynamo in der "Wilhelmsmühle" mit der Knop-Turbine hatte. Dieser konnte nach wenigen Betriebsjahren ab 1893 bei der frühestens 1898, evtl. auch erst 1903 erfolgten Umrüstung auf Drehstrom beim Umformersatz verwendet und nach etlichen Jahren durch einen neuen Dynamo gleicher Leistung ersetzt worden sein, dieser durch einen dritten. Denn selbstverständlich werden auch Rittergut und Schloss längst an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen worden sein: 1920 erreichte die Mittelspannungsleitung der VEW Waldeck mit vermutlich 8 kV von Wellen kommend die Stadt Züschen, versorgte den Ort und bei steigenden Leistungen durch mehr und mehr Maschinen vermutlich auch Teile des Ritterguts und/oder Schlosses.

Hier zwei Ansichten des erhaltenen GS-"Dynamos" mit links der Antriebsseite und dem heutigen Keilriemenantrieb und rechts der Nichtantriebsseite mit dem die erzeugte Wechselspannung gleichrichtenden Kommutator und der in die neutrale Zone verstellbaren Bürstenbrücke eines vierpoligen Gleichstrom-Generators

Etwas zeichnet diesen erhaltenen Dynamo aber dennoch aus: Er war zur Ladung vielzelliger Bleiakkumulatoren in offener Bauweise geeignet, denn dafür benötigte man beim Umformerbetrieb mit Normalladung und Ladungserhaltung schon 115 - 140 V, bei Akku-Anlagen mit zu- und abschaltbaren Zellen aufgrund unterschiedlichem Ladungszustands einen Spannungsbereich sogar bis 160 V. Entsprechend sanken die lieferbaren Ströme, denn eine höhere, vom Dynamo abgegebene Spannung steigert bei gegebenem Kommutator auch die Lamellenspannung. Demzufolge musste, um ein evtl. zerstörendes "Feuern" an den Kohlebürsten zu vermeiden, der Ladestrom durch sorgfältige Spannungseinstellung über den Nebenschlusswiderstand des Feldes verringert werden, beschrieben in der erhalten gebliebenen Bedienungsanleitung (Quelle *4, hier als kurzen Auszug mit nicht kursiven/fetten Ergänzungen durch den Autor, weitergehender im Artikel "8. Die Akkumulator-Anlagen des »Ritterguts Züschen«":

"Nachdem die Mühle (gemeint ist die "Wilhelmsmühle") den Drehstrom eingeschaltet hat, was man am Drehstrom-Voltmeter (No. 4) sofort erkennt, drückt man den (Schalt-) Hebel für den Umformer (rechts unten, gem. ist "Trennschalter Umformer", Nr. 26) ein, geht zum Umformer und läßt diesen mittelst des Anlassers anlaufen, das Anlassen muß langsam erfolgen und dauert etwa 20 bis 30 Sekunden. Nachdem man sich überzeugt hat, daß die Gleichstrommaschine ruhig läuft, vor allem daß die Bürsten nicht erheblich zu Funkenbildungen neigen, geht man zur Schalttafel zurück und stellt zunächst fest, wie hoch die Spannung der zu ladenden Batterie ist (gem. ist für Akku 1 das Messinstrument Nr. 7, für Akku 2 die Nr. 9), dann stellt man den Ladehebel (gem. sind Nr. 18 für Akku 1, Nr. 20 für Akku 2) auf Ladung; bei der jetzigen Schaltung müssen die beiden Ladehebel immer über Kreuz stehen, d.h. der eine muß nach oben der andere nach unten eingedrückt sein".

Die Aussage "jetzige Schaltung" weist auf eine Schaltungsänderung hin, welche mit dem bereits vermuteten Austausch eines früheren leistungsstärkeren Gleichstrom-Dynamos gegen den zweiten oder evtl. dritten, jetzt kleineren und nicht zur Antriebsleistung des Drehstrommotors passenden verbunden war. Früher war die gleichzeitige Aufladung beider Akkus erlaubt, zumindest aber ein leistungsstarker Parallelbetrieb von Ladung und gleichzeitiger Versorgung von Rittergut und/oder Schloss. Zwar ist auch aus damaliger Sicht der Drehstrommotor eigentlich zu groß für den Generator in der "Wilhelmsmühle" und musste daher langsam angelassen werden, da aber die seinerzeitigen Arbeiten laut Schild oberhalb der Marmortafel von der "EAG Technisches Bureau Hannover" ausgeführt wurden, können Projektierungsfehler bei der sehr erfolgreichen und erfahrenen EAG wohl ausgeschlossen werden.

Die Aussage "jetzige Schaltung" weist auf eine Schaltungsänderung hin, welche mit dem bereits vermuteten Austausch eines früheren leistungsstärkeren Gleichstrom-Dynamos gegen den zweiten oder evtl. dritten, jetzt kleineren und nicht zur Antriebsleistung des Drehstrommotors passenden verbunden war. Früher war die gleichzeitige Aufladung beider Akkus erlaubt, zumindest aber ein leistungsstarker Parallelbetrieb von Ladung und gleichzeitiger Versorgung von Rittergut und/oder Schloss. Zwar ist auch aus damaliger Sicht der Drehstrommotor eigentlich zu groß für den Generator in der "Wilhelmsmühle" und musste daher langsam angelassen werden, da aber die seinerzeitigen Arbeiten laut Schild oberhalb der Marmortafel von der "EAG Technisches Bureau Hannover" ausgeführt wurden, können Projektierungsfehler bei der sehr erfolgreichen und erfahrenen EAG wohl ausgeschlossen werden.

Text und nicht besonders gekennz. Bilder: Wolfgang Dünkel, VDE Kassel u. TMK

(last update 29.07.2025)

Hier finden Sie eine verlinkte Auflistung unserer seit Oktober 2020 vorgestellten Objekte des Monats.

---------------------------------------------------------------------------------------

Grafik-, Bild- und Textquellen bzw. -zitate:

*1: Elektromotorisches Dreschen, "Züschen zwischen Waldecker Stern und Mainzer Rad", Gerhard Warnecke, Verkehrsverein Züschen, 1992, Seite 59

*2: Kennlinie Kurzschlussläufermotor, Moeller Leitfaden der Elektrotechnik, Reihe 1, Band II/2, Kuebler-Werr, Wechselstrommaschinen, B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 6. Auflage, 1964, Seite 127

*3: Schaltung, Schleifringläufer - Anlassverfahren – Wikipedia, gemeinfrei

*4: Anlassverfahren, "Anleitung zur Bedienung der elektrischen Anlage des Ritterguts Züschen", Hessen Kassel Heritage, jetzt in unserem Besitz