documentaTisch

Das documentaMobil war das erste rollende Museum der Welt. Der mit dem documentaTisch ausgestattete LKW ging vom 15. März bis zum 14. April 2005 in elf deutschen Städten auf Tour.

Das Projekt in Zahlen:

- Stationen der Tour: Berlin, Leipzig, München, Stuttgart, Frankfurt/Main, Wiesbaden, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Kassel.

- Gesamtdauer: 32 Tage.

- Öffnung: 21 Tage, 163 Stunden.

- Strecke: 3.300 km.

- Zahl der BesucherInnen: 10.000.

- Der Truck: 18-Tonner, 17 Meter lang, 580 PS, 34m² Ausstellungsfläche.

- Kosten: 300.000 Euro.

Die Stadt Kassel beauftragte die Berliner Agentur ART+COM Studios, die Geschichte der documenta mobil und medial erlebbar zu machen. Im Jahr ihres 50jährigen Bestehens ging die Weltausstellung für moderne Kunst auf Reisen und warb für Kassels Bewerbung als „Kulturhauptstadt Europas 2010“.

Neben den originalen Plakaten der elf documenta-Ausstellungen seit 1955 präsentiert die interaktive Tischinstallation eine informative und spielerische Entdeckungstour. Inhaltlich teilt sich die Ausstellung in die Themen Kuratorisches Konzept, Künstlerische Positionen, Reaktionen, Zeitgeist und Statistik auf. Es werden 99 documenta-Kunstwerke, die Kuratoren, die Ausstellungsorte sowie einige Pressestimmen vorgestellt und erläutert. Die verschiedenen Informationen können mit schwebender Hand abgerufen werden, eine für das Jahr 2005 innovative Technik. Dieses taktil steuerbare Menü war in seiner Entstehungszeit einzigartig und wurde mehrfach ausgezeichnet. Ihm wurden unter anderem der iF-communications Award für außergewöhnliche Designleistung verliehen und er war unter den fünf besten in der Kategorie innovatives Marketing beim deutsches Tourismuspreis.

Prof. Klaus Siebenhaar hat das Projekt initiiert und in Kooperation mit dem Art Department Babelsberg durch zahlreiche Sponsoren realisiert. Nach der Tour gelang die Multivisionschau in das documentaArchiv, wo sie dauerhaft ausgestellt werden sollte. Allerdings war sie jahrelang verschlossen und konnte erst 2017 im Technik-Museum wieder in Betrieb genommen werden.

(last update 14.08.2023)

Hier finden Sie eine verlinkte Auflistung unserer seit Oktober 2020 vorgestellten Objekte des Monats.

Bilder documentaMobil ©ART+COM Studios

Morseapparat der Deutschen Bahn

Dieser Morseapparat der Deutschen Bahn wurde bis 1945 im Stellwerk "Cs" des Hauptbahnhofs Kassel genutzt. Insgesamt sieben dieser Geräte, die 1936 von der Firma C. Lorenz AG Berlin hergestellt wurden, dienten der Zugmeldung mithife des Morsecodes. Dies ist ein Verfahren zur Übermittlung von Buchstaben und Zeichen. Dabei wird ein konstantes Signal - in diesem Fall elektronischer Strom - ein- oder ausgeschaltet. Das Morsealphabet besteht aus den drei Symbolen Punkt, Strich und Pause.

Morsen war die erste Technik der Nachrichtenübertragung mit Hilfe der Elektrizität. Der Amerikaner Samuel Moore baute 1835 den ersten Morse-Telegrafen aus einer Staffelei, an der ein Pendel und ein Elektromagnet angebracht waren. Dieser Telegraf zeichnete sich durch seine einfache Konstruktion und seine hohe Geschwindigkeit aus. Die verbauten Relaisstationen ermöglichten eine größere Übertragungsentfernung. 1844 wurden die Telegrafenlinien für die Bevölkerung geöffnet und es begann die moderne Telekommunikation. Heute ist Morsen von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Auch Weichensteller und Lokomotivführer nutzten zur Verständigung bei Nebel akustische Signale: Wenn ein Zug vor ein haltzeigendes Einfahrtsignal gestellt wurde, gab der Lokomotivführer mit einem Pfiff der Dampfpfeife seiner Lok das "Achtungssignal". Darauf antwortete der ersten Weichensteller, der Zurufer, auf Stellwerk "Cs" mit dem Signal "Warten" aus dem Signalhorn.

Sammlung: Fritz Giesse

Leihgabe: Dr. Kurt Bangert, Eisenbahnfreunde Kassel e.V.

(last update 14.08.2023)

Hier finden Sie eine verlinkte Auflistung unserer seit Oktober 2020 vorgestellten Objekte des Monats.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelle: Dölle, Harald: Die Geschichte des Kasseler Hauptbahnhofs. Überarb. Aufl. 2010.

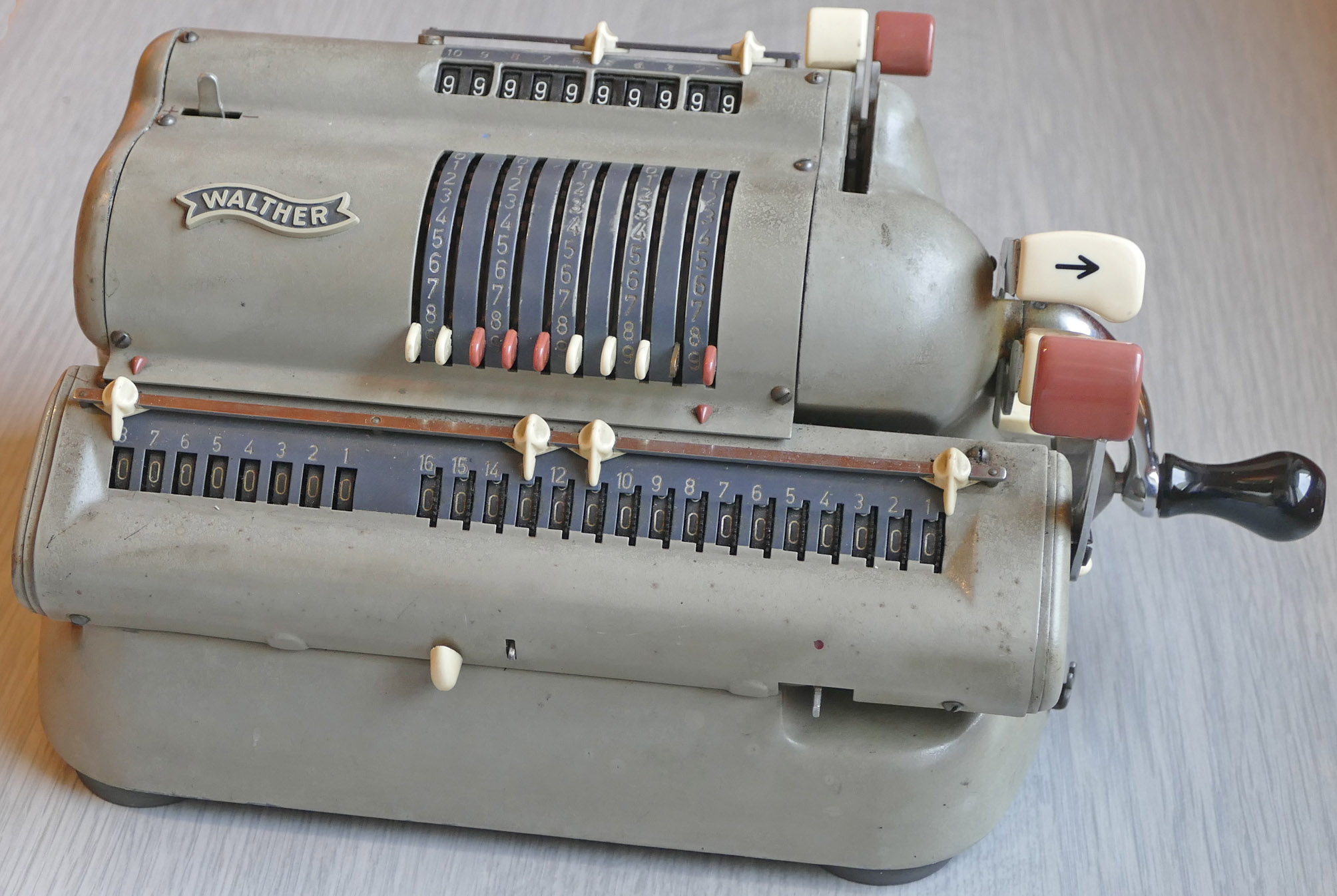

Schnellrechenmaschine WALTHER WSR 160

Die Schnellrechenmaschine WALTHER WSR 160 im TECHNIK-MUSEUM KASSEL gleich neben der Kasse

Nach der geschichtlichen Herausbildung regionaler und regelbehafteter Sprachen mit anschließender Entwicklung von Schriften ist die Mengenerfassung eine der wesentlichen Voraussetzungen für das ökonomische Wachstum der unterschiedlichen Kulturen auf unserer Erde. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wie wollte das wachsende Volk des pharaonischen Ägypten auf seinem extrem schmalen, aber durch die regelmäßigen Überschwemmungen des Nils sehr fruchtbaren Land das Jahr über seine Bevölkerung ernähren, wenn es nicht durch Volkszählungen und Erfassung der Ernten einen Überblick über den Jahresablauf bis zur nächsten Ernte gewinnen konnte.

Wichtigste "Erfindungen" hierzu waren die Zahl, die Entwicklung der Zahlendarstellung (z. B. römische und indisch-arabische), die Ziffer Null, die Dezimalzahlen und die Kunst des Verknüpfens von Zahlen mitein-ander, also das Rechnen. Dazu dienten, und das haben wir in unserer Kindheit alle so gemacht, in erster Linie die Finger, aber in älteren Kulturen oder anderen Gesellschaftsschichten z. B. auch das Kerbholz und die Knoten sowie die Striche an der Wand in "geschlossenen Anstalten". Mit dem Addieren allein war es aber nicht getan, Subtrahieren ging damit auch noch, Multiplizieren gerade noch so zusammen mit dem Gehirn, aber Dividieren?

Das TMK gratuliert der HNA ...

DAS TECHNIK-MUSEUM KASSEL GRATULIERT DER HNA ZUM 75-JÄHRIGEN JUBILÄUM

Bücher, Zeitschriften und sonstige Druckwerke umgeben uns mit großer Selbstverständlichkeit. Wenn wir morgens die HNA aus dem Briefkasten nehmen und bei einer heißen Tasse Kaffee das Neueste lesen, machen wir uns keine Gedanken darüber wie aufwendig Setzen und Drucken einer Zeitung um die Jahrhundertwende waren. Anlässlich des Jubiläums der HNA blicken wir kurz zurück:

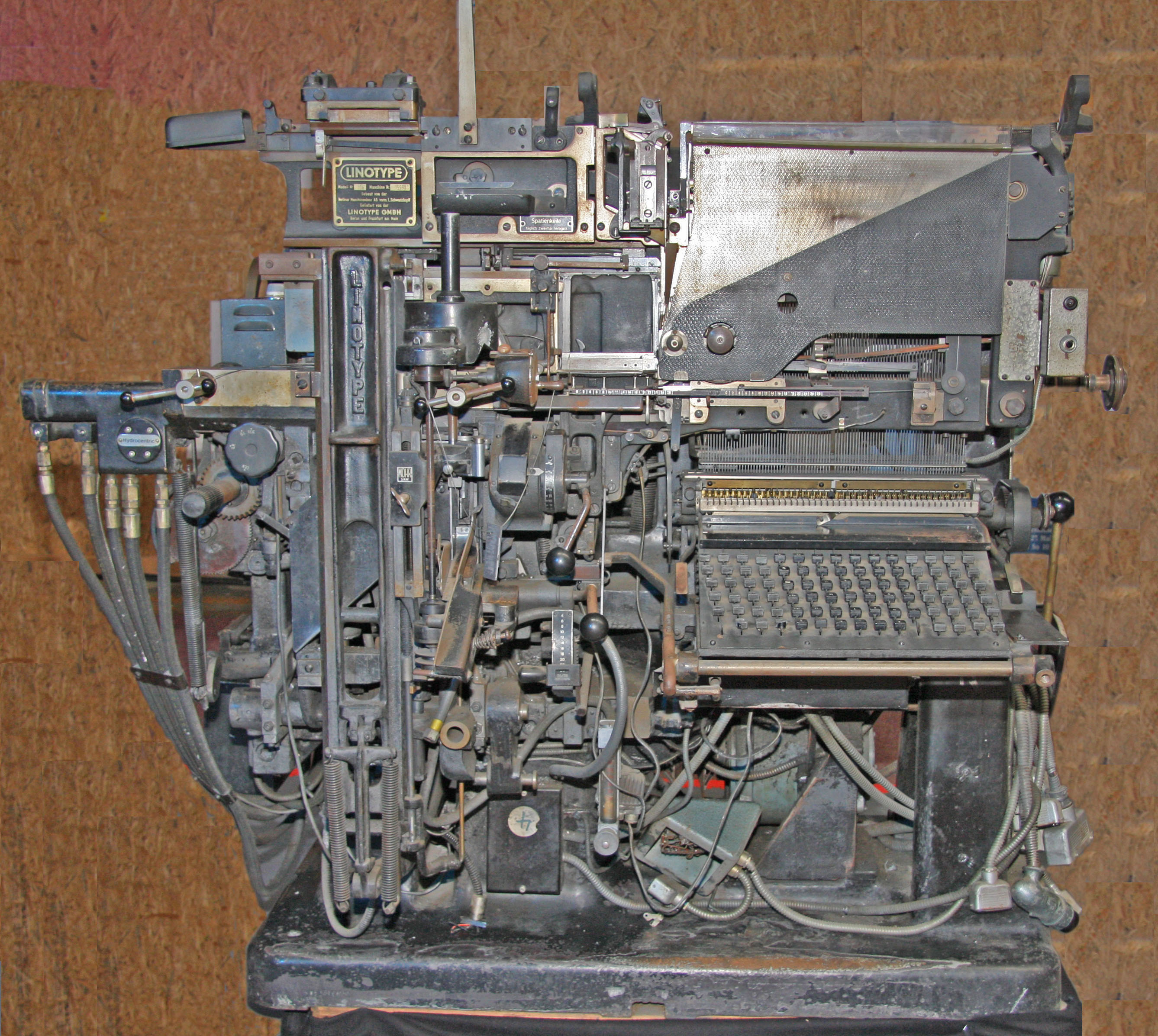

Im ausgehenden Zeitalter der Aufklärung führte das gesteigerte Informations- und Lesebedürfnis der Bevölkerung zu einer starken Nachfrage nach Zeitschriften und Büchern. Auflagen und Umfang der Druckwerke nahmen exorbitant zu. In den Druckereien konnte der Druckprozess durch stetig verbesserte Druckmaschinen gesteigert werden, jedoch gelang es nicht, das Setzen der einzelnen Buchstaben zu mechanisieren, dies erfolgte nach wie vor sehr zeitaufwendig im Handsatz. Die verwendeten Buchstaben mussten am Ende wieder auseinandergebrochen und von Hand in die Setzkästen zurückgeführt werden. Trotz größter Bemühungen zahlreicher Erfinder, war es ein Problem, den komplexen Prozess des „Setzens, Auseinanderbrechens und des Ablegens“ zu mechanisieren.

Ottmar Mergenthaler, ein aus Bad Mergentheim stammender deutscher Uhrmacher, wanderte 1872 in die USA aus. Dort knüpfte er Kontakte zum Druckgewerbe und erkannte die Probleme des Handsatzes. Dies war die Initialzündung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen; sein Beruf kam ihm dabei zugute. Im Jahr 1886 gelang es ihm, den komplexen Prozess zu mechanisieren. Seine „Blower“ war die erste funktionierende Matrizensetz- und Zeilengießmaschine, auch wenn sie noch kleinere Probleme aufwies. Die Maschine verbreitete sich zunächst auf dem amerikanischen Markt, 1894 kommt eine verbesserte Setzmaschine nach Deutschland.

Die Buchstaben wurden bei dem neuartigen Maschinensatz nun nicht mehr einzeln vom Handsetzer aus dem Setzkasten herausgenommen und später wieder zurückgelegt, sondern der Text wurde über eine Tastatur, wie bei einer Schreibmaschine, eingegeben. Für jeden angetippten Buchstaben fällt eine Matrize aus einem Magazin. Diese Buchstabenmatrizen werden zu Zeilen aneinandergereiht und ausgegossen. Es entsteht eine sogenannte „line of types“, die Namensgeber für die Linotype-Maschine ist. Die maschinell erstellten Zeilen werden zu Druckstößen angeordnet. Die Buchstabenmatrizen, die zum Guss der Zeilen verwendet wurden, werden danach wieder auseinandergebrochen und im letzten Arbeitsschritt über Zahnstangen wieder in das Matrizenmagazin zurückgeführt. Der neue Maschinensatz führte zu einem gravierenden Wandel in der Druckbranche. Einerseits konnte der Satz nun beschleunigt werden und kostengünstiger erfolgen, andererseits wurden viele Handsetzer arbeitslos. Neben dem Beruf des Handsetzers bildete sich der Beruf des Maschinensetzers heraus.

Anlässlich des 75jährigen Jubiläums der HNA zeigt das Technik-Museum eine Linotype-Setzmaschine an exponierter Stelle. Besucher/Innen können sich selbst ein Bild davon machen, welche Genialität und konstruktive Leistung in dieser Maschine steckt. Drei - bis zur Erfindung des Maschinensatzes von Hand ausgeführte – Arbeitsschritte, nämlich das „Setzen, Auseinanderbrechen und Ablegen“ wurden nunmehr durch eine einzige Maschine erledigt.

Recherchen der HNA haben ergeben, dass die im TMK befindliche Maschine diejenige sei, auf der zunächst die ersten Proklamationen der Amerikaner und dann die erste Ausgabe der Hessischen Nachrichten gedruckt wurden. (HNA, 16.09.2020).

Text: Andrea Krischke

Bild: Wolfgang Dünkel

(last update 26.09.2020)

Hier finden Sie eine verlinkte Auflistung unserer seit Oktober 2020 vorgestellten Objekte des Monats.