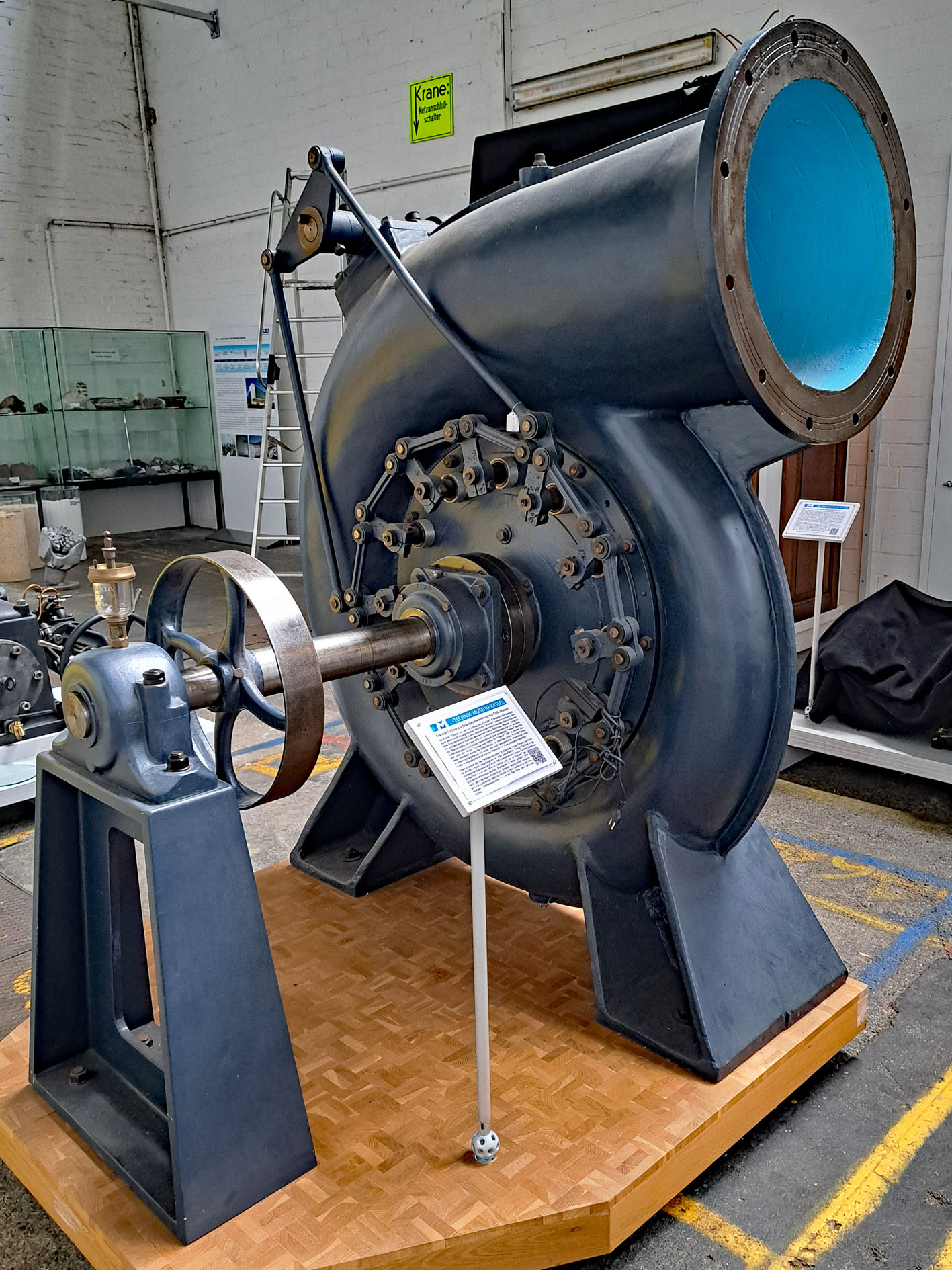

Freuen Sie sich bei einem Besuch des TMK mit unseren Vereinsmitgliedern und dem uns unterstützenden VDE Kassel auf diese am 27. Juni eröffnete Dauerausstellung "Historische Energieinnovationen" zur Energieversorgung des "Schlosses Garvensburg" und des "Ritterguts Züschen". Es ist – neben den vom Hessischen Staatsarchiv in Marburg gescannten, von uns bearbeiteten und ausgedruckten Zeichnungen eines Kasseler Ingenieurbüros zur Erneuerung bzw. Sicherstellung der Wasserrechte am Flusslauf der "Elbe" im ehemaligen Fürstentum Waldeck – mit einer Francis-Turbine und einem Drehstrom-Synchron-Generator vor allem historisch wertvolle Maschinen- und Elektrotechnik aus der Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu sehen, begleitet von bestellten Vorträgen und Führungen.

"Wo und was ist Züschen, wo ist dort eine »Garvensburg« und welcher Ritter betreibt das Gut?" wird mancher Leser fragen. Ehemals gehörte die kleine Stadt zum Fürstentum Waldeck und lag in dessen südöstlichstem Staatsgebiet. Nach dem 1. Weltkrieg wurde aus dem Fürstentum – sehr verkürzt beschrieben – zunächst ein Freistaat, in 1929 wurde dieser in die preußische Provinz Hessen-Nassau eingegliedert und nach dem 2. Weltkrieg entstand daraus der Landkreis Waldeck im Bundesland Hessen. In den 1970-er Jahren erfolgten zahlreiche Gebietsreformen in Hessen, von der auch der Landkreis Waldeck betroffen war. Die Stadt Züschen wurde ein Ortsteil von Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis.

"Wo und was ist Züschen, wo ist dort eine »Garvensburg« und welcher Ritter betreibt das Gut?" wird mancher Leser fragen. Ehemals gehörte die kleine Stadt zum Fürstentum Waldeck und lag in dessen südöstlichstem Staatsgebiet. Nach dem 1. Weltkrieg wurde aus dem Fürstentum – sehr verkürzt beschrieben – zunächst ein Freistaat, in 1929 wurde dieser in die preußische Provinz Hessen-Nassau eingegliedert und nach dem 2. Weltkrieg entstand daraus der Landkreis Waldeck im Bundesland Hessen. In den 1970-er Jahren erfolgten zahlreiche Gebietsreformen in Hessen, von der auch der Landkreis Waldeck betroffen war. Die Stadt Züschen wurde ein Ortsteil von Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis.

Oben bzw. rechts ist Züschen aus der Zeit vor 1939 abgebildet (Quelle *10). Das "Schloss Garvensburg" ist links oben im Park zu erkennen und das "Rittergut Züschen" (heute schon seit Jahrzehnten nicht mehr betrieben) mit ihren großen Gebäuden weiter rechts vor dem alten Park mit dem früheren Friedhof. Und bei Vergrößerung des heruntergeladenen Ortsbildes ist hinter der rechten Ecke der langestreckten Remise auch das Verwaltergebäude (s. Bild weiter unten) zu erkennen, in dem die Haupt-Schalttafel aus dem Artikel "6. Die Haupt-Schalttafel des »Ritterguts Züschen« für den Strom aus der »Wilhelmsmühle«" hinter dem Fenster stand, auf welches der rote Pfeil zeigt.

In den Jahren 1894 – 1898 ließ der Industrielle Karl Wilhelm Friedrich Garvens aus Hannover auf den vorgeblichen Resten einer Ritterburg Züschen aus dem ehem. Besitz der begüterten Herren von Meysenbug(k), mit "Heinrich v. …" im Mannesstamm 1810 ausgestorben, das "Schloss Garvensburg" im Stil des späten Historismus als burgartige Villa errichten, umgeben von einem engl. Garten (s. Bild links bzw. oben, Quelle *1). Bis in die 1970-er Jahre blieb das Schloss im Besitz der Familie, danach wurde es bis 2019 u.a. als Hotel und Restaurant genutzt, dann verkauft und privat genutzt.

Wilhelm Garvens, 1908 von Fürst Friedrich von Waldeck und Pyrmont aufgrund seiner Verdienste in den erblichen Adelsstand erhoben und sich nun "von Garvens-Garvensburg" nennend, war als einziger Inhaber der "Commandit-Gesellschaft für Pumpen- und Maschinenfabrikation W. Garvens" zweifellos der Technik zugewandt, durchaus sehr vermögend und stattete sein Schloss entsprechend aus. Dazu gehörten nicht mehr Kienspan, Kerzenleuchter und Ölfunzeln, sondern selbstverständlich elektrisches Licht und motorische Kraft aus höchstwahrscheinlich zunächst Gleichstrom, in der Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert dann Drehstrom, erzeugt in der neu erstellten "Wilhelmsmühle" aus der Wasserkraft der nordhessischen Elbe.

Wasserrechtliche Genehmigungsunterlagen der "Wilhelmsmühle" aus der Zeit nach Sicherstellung bzw. (Neu-)Verleihung der Rechte in den Jahren 1930 – 1934 und Schriftwechsel aus den 1960-/70-er Jahren mit der Eigentümerin Hildegard v. Garvens-Garvensburg werden im Staatsarchiv Marburg aufbewahrt und stellen für die Präsentation im Technik-Museum Kassel die aussagekräftigste Quelle dar. Fotos aus der bis 1962 dauernden Betriebszeit der "Wilhelmsmühle", integriert in die dort ansässige Schreinerei, waren leider nicht zu erhalten. Die meist unscharfen und unterbelichteten Diapositive aus der Zeit der Bergung sagen sehr wenig aus, sind erheblich interpretationsbedürftig und daher hier nicht wiedergabefähig.

Wasserrechtliche Genehmigungsunterlagen der "Wilhelmsmühle" aus der Zeit nach Sicherstellung bzw. (Neu-)Verleihung der Rechte in den Jahren 1930 – 1934 und Schriftwechsel aus den 1960-/70-er Jahren mit der Eigentümerin Hildegard v. Garvens-Garvensburg werden im Staatsarchiv Marburg aufbewahrt und stellen für die Präsentation im Technik-Museum Kassel die aussagekräftigste Quelle dar. Fotos aus der bis 1962 dauernden Betriebszeit der "Wilhelmsmühle", integriert in die dort ansässige Schreinerei, waren leider nicht zu erhalten. Die meist unscharfen und unterbelichteten Diapositive aus der Zeit der Bergung sagen sehr wenig aus, sind erheblich interpretationsbedürftig und daher hier nicht wiedergabefähig.

Weiterlesen

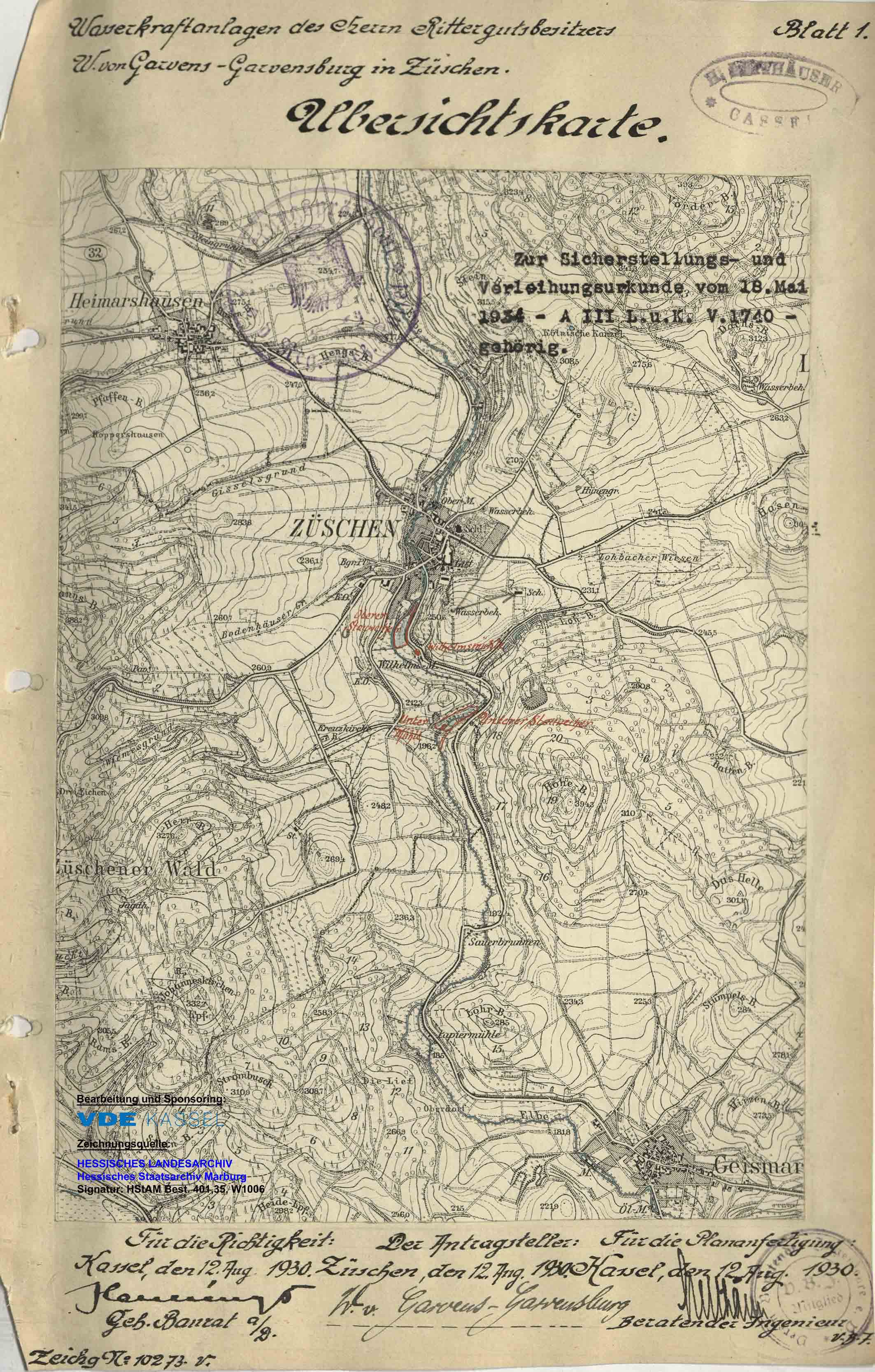

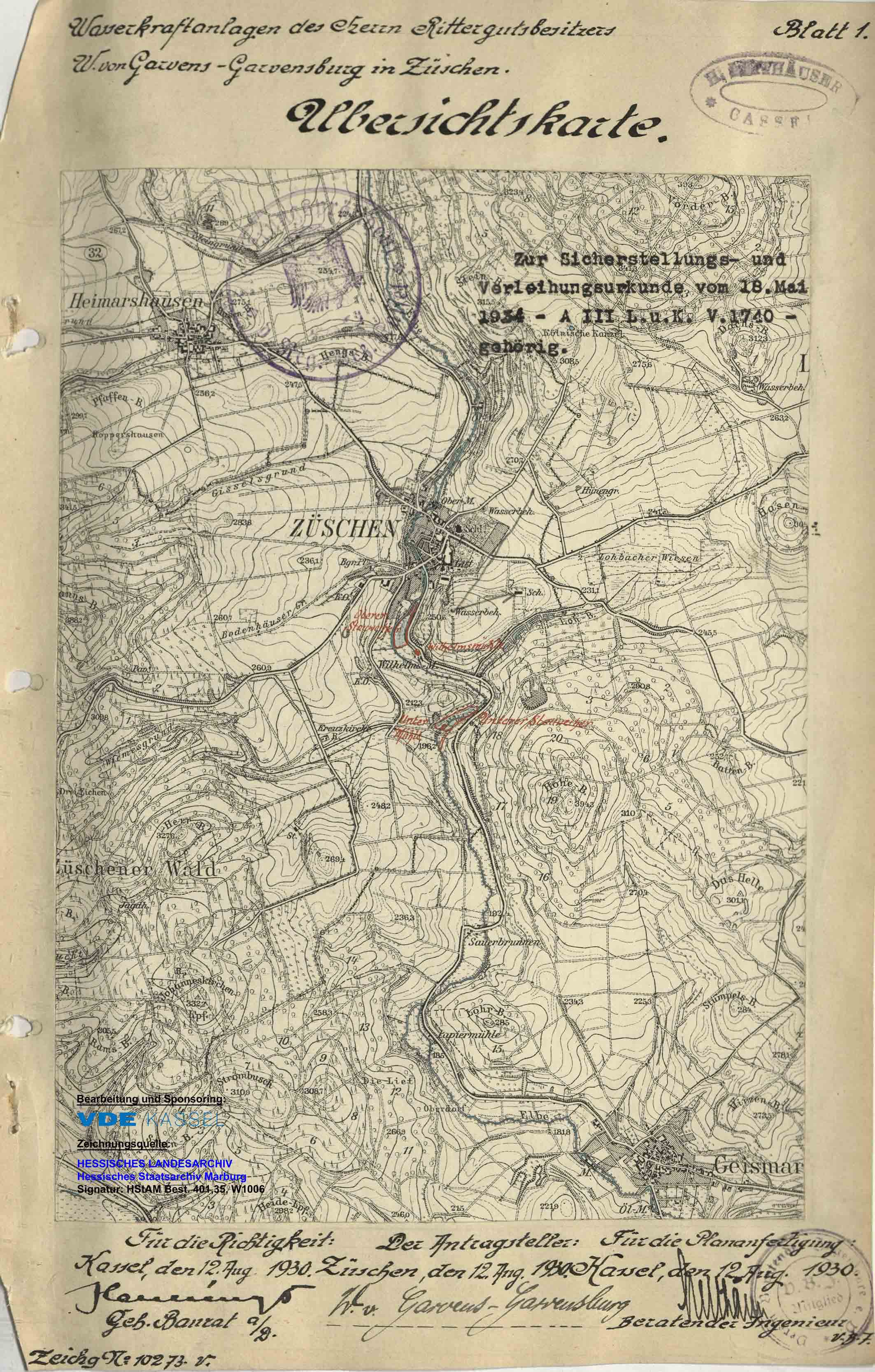

Blatt 1 aus der Sicherstellungs- und Verleihungsurkunde des Regierungsbezirks Kassel im Land Preußen des Deutschen Reichs vom 18. Mai 1934 (s. links bzw. oben, Quelle *1)

Blatt 1 aus der Sicherstellungs- und Verleihungsurkunde des Regierungsbezirks Kassel im Land Preußen des Deutschen Reichs vom 18. Mai 1934 (s. links bzw. oben, Quelle *1)

Gern würden wir hier ein Bild der seit Jahrzehnten nicht mehr existenten "Wilhelmsmühle" präsentieren, am südlichen Ortsausgang von Züschen und "Oberen Stauweiher" an der den Ort durchfließenden nordhessischen "Elbe" gelegen. Alle Bemühungen waren bisher vergeblich, wozu sicherlich auch – nicht nur aus Sicht der Ortsbewohner – die hessische Gebietsreform in der Zeit von 1969 – 1979 beigetragen hat. Züschen, zur Zeit der Erstellung der Stromversorgungsanlage "Wilhelmsmühle" für das Rittergut und die Garvensburg mit Stadtrechten dem Fürstentum Waldeck zugehörig, wurde aus dem nach 1945 entstandenen Landkreis Waldeck herausgelöst und als Ortsteil der Stadt Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis zugeordnet.

Weiterlesen

"Wo und was ist Züschen, wo ist dort eine »Garvensburg« und welcher Ritter betreibt das Gut?" wird mancher Leser fragen. Ehemals gehörte die kleine Stadt zum Fürstentum Waldeck und lag in dessen südöstlichstem Staatsgebiet. Nach dem 1. Weltkrieg wurde aus dem Fürstentum – sehr verkürzt beschrieben – zunächst ein Freistaat, in 1929 wurde dieser in die preußische Provinz Hessen-Nassau eingegliedert und nach dem 2. Weltkrieg entstand daraus der Landkreis Waldeck im Bundesland Hessen. In den 1970-er Jahren erfolgten zahlreiche Gebietsreformen in Hessen, von der auch der Landkreis Waldeck betroffen war. Die Stadt Züschen wurde ein Ortsteil von Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis.

"Wo und was ist Züschen, wo ist dort eine »Garvensburg« und welcher Ritter betreibt das Gut?" wird mancher Leser fragen. Ehemals gehörte die kleine Stadt zum Fürstentum Waldeck und lag in dessen südöstlichstem Staatsgebiet. Nach dem 1. Weltkrieg wurde aus dem Fürstentum – sehr verkürzt beschrieben – zunächst ein Freistaat, in 1929 wurde dieser in die preußische Provinz Hessen-Nassau eingegliedert und nach dem 2. Weltkrieg entstand daraus der Landkreis Waldeck im Bundesland Hessen. In den 1970-er Jahren erfolgten zahlreiche Gebietsreformen in Hessen, von der auch der Landkreis Waldeck betroffen war. Die Stadt Züschen wurde ein Ortsteil von Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis.

Wasserrechtliche Genehmigungsunterlagen der "Wilhelmsmühle" aus der Zeit nach Sicherstellung bzw. (Neu-)Verleihung der Rechte in den Jahren 1930 – 1934 und Schriftwechsel aus den 1960-/70-er Jahren mit der Eigentümerin Hildegard v. Garvens-Garvensburg werden im Staatsarchiv Marburg aufbewahrt und stellen für die Präsentation im Technik-Museum Kassel die aussagekräftigste Quelle dar. Fotos aus der bis 1962 dauernden Betriebszeit der "Wilhelmsmühle", integriert in die dort ansässige Schreinerei, waren leider nicht zu erhalten. Die meist unscharfen und unterbelichteten Diapositive aus der Zeit der Bergung sagen sehr wenig aus, sind erheblich interpretationsbedürftig und daher hier nicht wiedergabefähig.

Wasserrechtliche Genehmigungsunterlagen der "Wilhelmsmühle" aus der Zeit nach Sicherstellung bzw. (Neu-)Verleihung der Rechte in den Jahren 1930 – 1934 und Schriftwechsel aus den 1960-/70-er Jahren mit der Eigentümerin Hildegard v. Garvens-Garvensburg werden im Staatsarchiv Marburg aufbewahrt und stellen für die Präsentation im Technik-Museum Kassel die aussagekräftigste Quelle dar. Fotos aus der bis 1962 dauernden Betriebszeit der "Wilhelmsmühle", integriert in die dort ansässige Schreinerei, waren leider nicht zu erhalten. Die meist unscharfen und unterbelichteten Diapositive aus der Zeit der Bergung sagen sehr wenig aus, sind erheblich interpretationsbedürftig und daher hier nicht wiedergabefähig. Blatt 1 aus der Sicherstellungs- und Verleihungsurkunde des Regierungsbezirks Kassel im Land Preußen des Deutschen Reichs vom 18. Mai 1934 (s. links bzw. oben, Quelle *1)

Blatt 1 aus der Sicherstellungs- und Verleihungsurkunde des Regierungsbezirks Kassel im Land Preußen des Deutschen Reichs vom 18. Mai 1934 (s. links bzw. oben, Quelle *1)

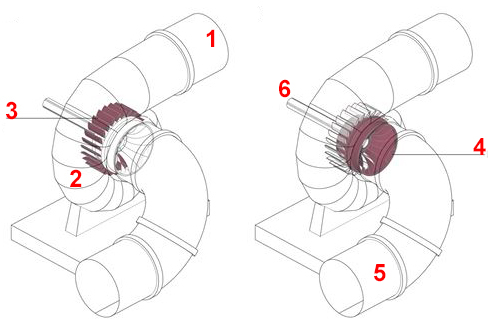

Das bei unserem Exponat einer Francis-Turbine zur Stromerzeugung benötigte Wasser trifft, vom Oberwasser über den Turbineneinlauf (s. "1" im Bild rechts bzw. oben, Quelle *1) und die sich bis zu ihrem hinteren Ende unter "1" verjüngende Einlaufschnecke "2" kommend, korrekter "Einlaufspirale" genannt, tangential auf die verstellbaren Leitschaufeln "3" des Leitapparates, und strömt radial auf das Laufrad "4", welche als Überdruckturbine den am Wassereintritt vor den horizontal rotierenden Schaufeln höchsten Druck bis zum Austritt in den axialen Turbinenauslauf "5" abbaut. Am Laufrad übergibt das Wasser seine Energie aus Fallhöhe und Menge auf dessen Schaufeln und verlässt axial abströmend die Francis-Turbine über den Turbinenauslauf "5" in das Unterwasser. Das Laufrad "4" wird durch das fließende Wasser in Drehung versetzt und übergibt die Rotationsenergie über die Turbinenwelle "6" an den Generator, im Fall der WKA "Wilhelmsmühle" mit ihrem 8-poligen Generator für 50 Hz über Riementriebe mit einer Übersetzung auf 750 U/min.

Das bei unserem Exponat einer Francis-Turbine zur Stromerzeugung benötigte Wasser trifft, vom Oberwasser über den Turbineneinlauf (s. "1" im Bild rechts bzw. oben, Quelle *1) und die sich bis zu ihrem hinteren Ende unter "1" verjüngende Einlaufschnecke "2" kommend, korrekter "Einlaufspirale" genannt, tangential auf die verstellbaren Leitschaufeln "3" des Leitapparates, und strömt radial auf das Laufrad "4", welche als Überdruckturbine den am Wassereintritt vor den horizontal rotierenden Schaufeln höchsten Druck bis zum Austritt in den axialen Turbinenauslauf "5" abbaut. Am Laufrad übergibt das Wasser seine Energie aus Fallhöhe und Menge auf dessen Schaufeln und verlässt axial abströmend die Francis-Turbine über den Turbinenauslauf "5" in das Unterwasser. Das Laufrad "4" wird durch das fließende Wasser in Drehung versetzt und übergibt die Rotationsenergie über die Turbinenwelle "6" an den Generator, im Fall der WKA "Wilhelmsmühle" mit ihrem 8-poligen Generator für 50 Hz über Riementriebe mit einer Übersetzung auf 750 U/min. Im ausgehenden 19. und noch lange Zeit im 20. Jahrhundert (Jh.) wurden

Im ausgehenden 19. und noch lange Zeit im 20. Jahrhundert (Jh.) wurden