Elektrische Maschinen

Im Teilgebiet Elektrische Maschinen des Sammlungsgebietes Elektrische Energietechnik werden wir in den kommenden Monaten einige der teilweise seit Jahren in unserem Besitz stehenden Exponate vorstellen und greifen hierfür auf deren historische Entstehungsgeschichte zurück:

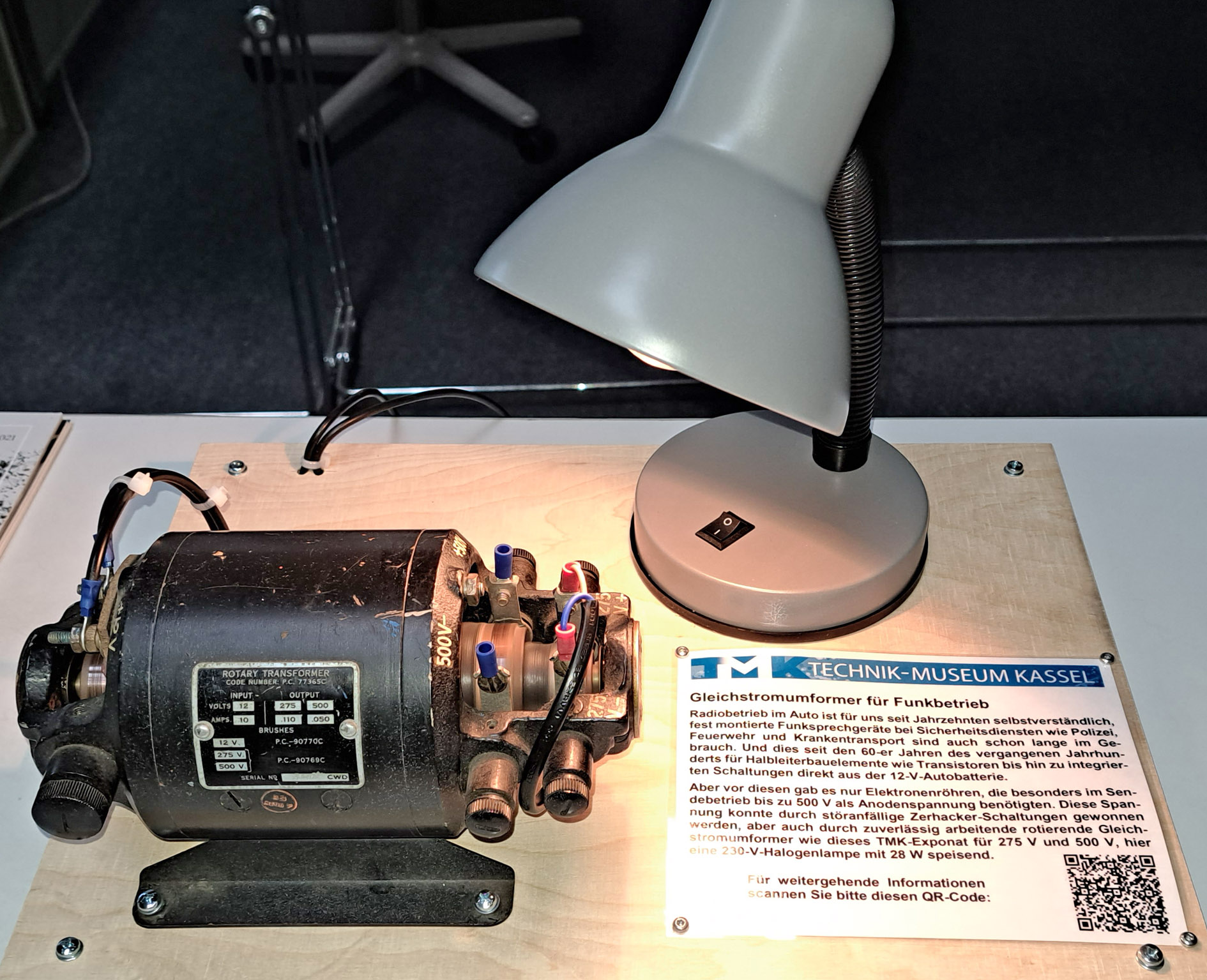

- Rotierende Gleichstrom-Kommutator-Maschinen können sowohl als Motor, versorgt durch eine externe Gleichspannungsquelle (Batterie, Netzteil mit nachgeschaltetem Gleichrichter) an eine Maschine Drehmoment und Drehzahl abgeben sowie als Generator, mechanisch angetrieben durch eine Arbeitsmaschine (Dampfmaschine oder -turbine, Wasserrad oder -turbine, Verbrennungsmaschine, andere elektr. Maschine bei Umformern) an einen "Verbraucher" elektrische Energie abgeben.

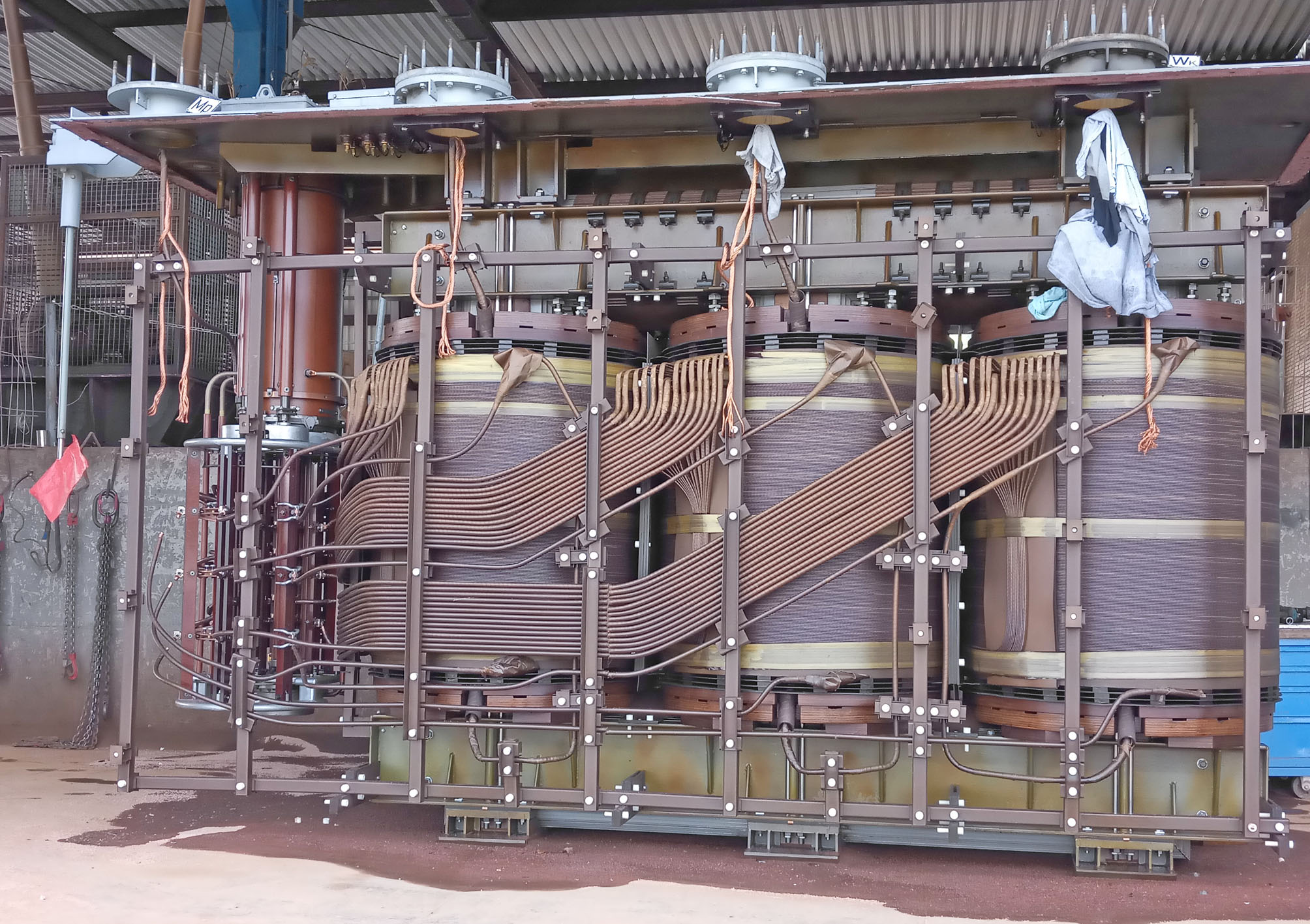

- Transformatoren wurden anfänglich als "Sekundär-Generatoren" bezeichnet und zählen damit seit Ende des 19. Jahrhunderts zu den ruhenden elektrischen Maschinen. Sie übertragen Wechselströme unter Beibehaltung der Frequenz auf höhere oder niedrigere Spannungen, mitunter aus besonderen Gründen auch gleiche Werte, und entstanden zunächst als einphasige Transformatoren sowohl von niedrigen Generatorspannungen zu höheren Übertragungsspannungen wie auch umgekehrt von diesen zu niedrigeren Verbraucherspannungen. Kurz danach entstanden die dreiphasigen Drehstrom-Transformatoren.

- Rotierende Wechselstrommaschinen für einphasigen Betrieb.

- Rotierende Drehstrommaschinen können asynchron sowohl als Kurzschluss-(Käfig-)läufer-Ausführung wie auch Schleifringläufer-Ausführung im Motorbetrieb (mit Anlasser) wie auch im übersynchronen Generatorbetrieb laufen.

- Rotierende Synchronmaschinen benötigen in Innenpol-Ausführung für die Magnetbildung zwei Schleifringe, in Außenpol-Ausführung für die Zu- bzw. Abführung der eingespeisten bzw. gewonnenen elektrischen Energie drei bzw. vier Schleifringe. Bei bürstenloser Innenpol-Ausführung haben sie auf der gleichen Welle eine Außenpol-Erregermaschine wie z. B. das im TMK ausgestellte Netzersatzaggregat.

(last update 30.01.2023)

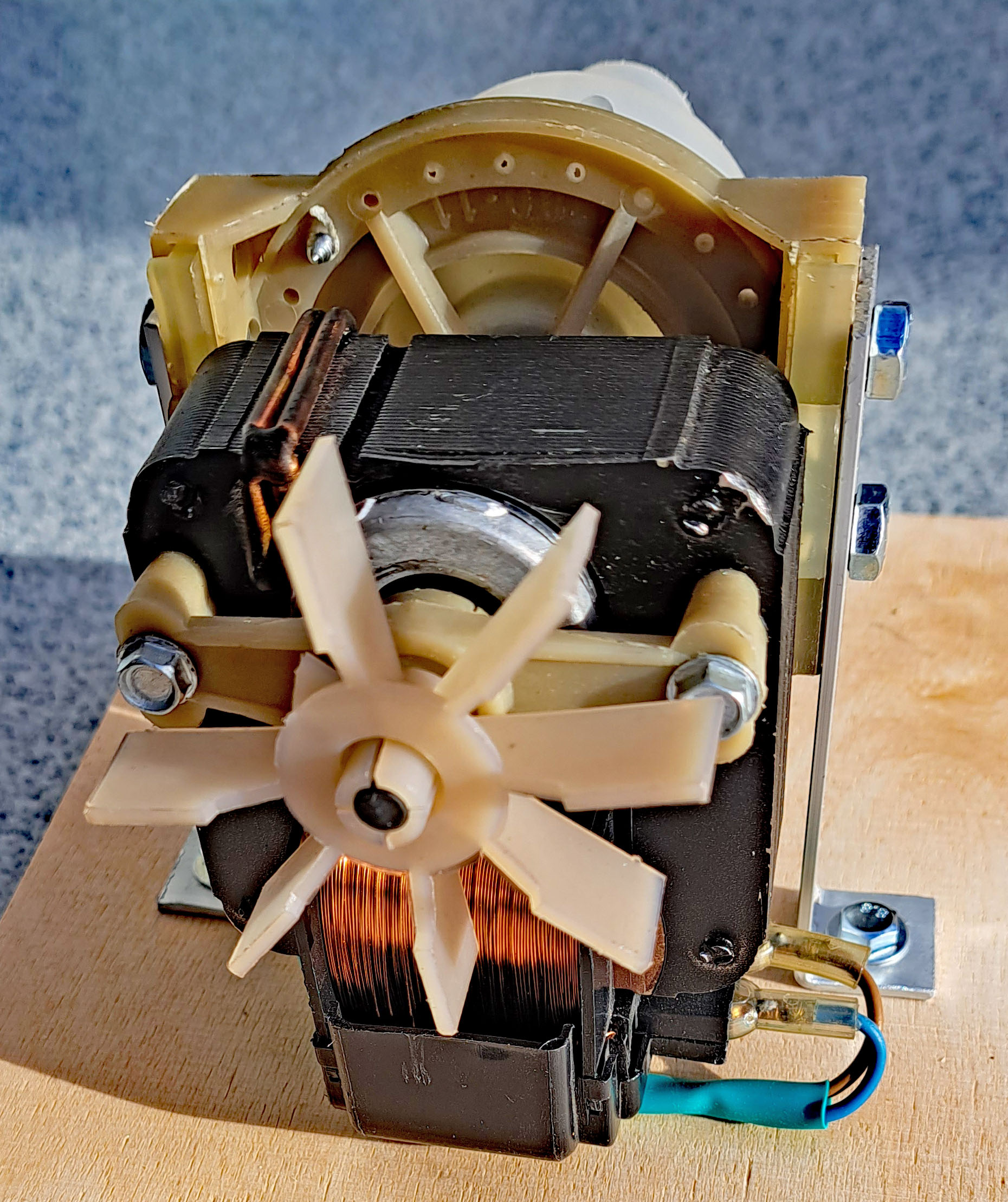

Er arbeitet im Verborgenen, ist nicht zu sehen, auch nicht zu hören. Sollte man etwas hören, ist dies nicht der Spaltpolmotor, sondern seine "Dienstleistung" als Luftstrom eines Kühl-/Heizlüfters, Kühlung des Magnetrons im Mikrowellengerät oder Backofens in der Küche, eventuell auch der Lampe im Diaprojektor oder Beamer. Die Entleerungspumpe für Waschlauge und Spülwasser in einer Waschmaschine oder des kondensierten Wasserdampfs in einem Kondens-Wäschetrockner, heutzutage des Wärmepumpen-Trockners werden von ihm angetrieben, früher auch der preiswerte Plattenspieler.

Er arbeitet im Verborgenen, ist nicht zu sehen, auch nicht zu hören. Sollte man etwas hören, ist dies nicht der Spaltpolmotor, sondern seine "Dienstleistung" als Luftstrom eines Kühl-/Heizlüfters, Kühlung des Magnetrons im Mikrowellengerät oder Backofens in der Küche, eventuell auch der Lampe im Diaprojektor oder Beamer. Die Entleerungspumpe für Waschlauge und Spülwasser in einer Waschmaschine oder des kondensierten Wasserdampfs in einem Kondens-Wäschetrockner, heutzutage des Wärmepumpen-Trockners werden von ihm angetrieben, früher auch der preiswerte Plattenspieler.